您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-06-02 12:20

时间:2020-06-02 12:20  浏览:0

浏览:0

仇保兴 国务院参事 中国城市科学研究会理事长 博士

从国际经验来看,生态城区具有 ABC 三种模式,其利弊各不相同。A 模式 是以高技术为主,不计成本,这种模式是一种乌托邦,依赖于高昂的投资与高技 术,很难推广。B 模式是采用逆城市化、外部植入的措施,被动适应,其自身难 以持续发展。C 模式是建造成本适当、自身可持续、可推广复制的模式,能够自 我进化改进。

1、 生态城区之 A 模式

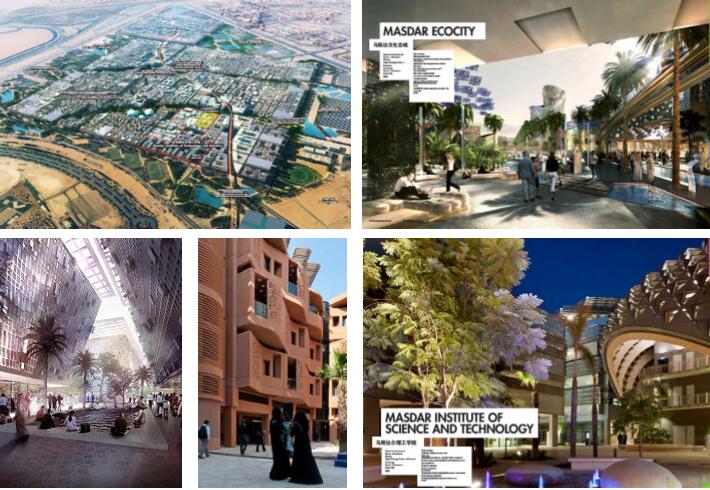

A 模式有一个典型样板,就是马斯达生态城。这种模式具有七个特点:

第一,体现工业文明的传统思路——“挑战自然”。A 模式生态城区设计时 候的立意就是体现工业文明的传统思维,就是要挑战自然、征服自然、改造自然。 马斯达尔生态城规划在沙漠中筑起 7 米高的平台,在平台上重建一个高科技的城 市,大量的能耗在其建设初期就已表现出来。

第二,以“高科技、高代价、高指标”来追求零排放。却不计城市建设过程 中会产生多少温室气体的排放。

第三,为了新技术的集成、使用而设计城市,而不是为了人的生活更美好。

即使城市设计得非常精准、非常减排,但是城中人的生活很枯燥,这样的城市是 不可持续的。

第四,需要长期的研究过程充满不确定性——学院先建。因为是在沙漠中建造一个新的城市,所以存在着巨大的不确定性。马斯达尔生态城建设过程中选择 与美国的 MIT(麻省理工学院)合作,建了一个沙漠的 MIT,来消除这种不确定 性。这个做法是做得对,但是成本异常的高昂。

第五,昂贵的建造维护费用,使项目难以进行。总规划 5 万人的城市,居然 要 220 亿美金的投资,而后续投资规模还不止于此。所以很多项目从一开始建设 就难以持续进行。

图 1 A 模式生态城区案例(马斯达尔生态城)

第六,由于超高的投资,不具可复制推广性。然而现在所谓的高技术很可能 就变成明天的低技术,马斯达生态城用了个人快速公交系统(PRT),这个系统道 路专用,且自动化,同时也非常昂贵。但是现在无人驾驶问世之后,这个技术马 上变成了低技术。虽然前面大量的投资但这个技术不可复制,没有推广意义。

第七,忽略了城市改造的渐进性及居民的自主创新能力——“低碳的居住机器”与人的行为无关。“ 罗马不是一天建成的”,城市是基于居民的自主创新能力靠人民逐渐建成的。而马斯达这种低碳的居住机器,却把人和人为节能因素排除在外,这样的城市保证不了真正的绿色高质量。人与建筑、建筑与周围气候互动, 为了人的生活状态具有气候适应性,这才是绿色高质量的真谛。

2、 生态城区之 B 模式

B 模式认为,生态城区可以跟城市化没有关系;可以外部植入一个系统,而 跟当地系统没有关系;可以被动地适应,跟人的主体行为没关系。对于这样一种 模式,人类也做了许多的探索,但这也是一种乌托邦。

杰出的意大利建筑师保罗索莱里认为,城市代表着高碳和问题,而不是解决之道。必须要离开城市,才能回到低碳绿色的田园里面去。所以他私人出资,在 美国亚利桑那州建设了一个绿色社区——阿科桑蒂。来自全世界的 1500 多个志 愿者参与了这个项目,但 20 多年过去了,这个项目依旧非常艰难。

图 2 B 模式生态城区案例(阿科桑蒂)

无独有偶,中国辽宁黄柏峪村中美低碳示范项目也采用了这一种模式。它忽视本地化的低碳材料和传统智慧,外部植入的低碳“新子系统”,建了上百个所谓节能的绿色别墅,但是这些别墅跟当地人的居住习惯背道而驰,导致所有的建 筑现仍空置。阿科桑蒂、黄裕村这些事例都告诉我们这条路也走不通。

图 3 B 模式生态城区案例(中国辽宁黄柏峪村中美低碳示范项目)

在 B 模式指导下的所谓低碳社区中,没有汽车、电视及任何现代化的通讯设 施,这种被动的适应性完全排除机动化和城市化,居民被迫保持非常低碳的原始生活,居民生活在其中非常单调。而实际上,人们千里迢迢到此参加修建“生态 城”, 其交通工具上所排放的 CO2,比节省的还要高出许多倍。 B 模式错误地认为市场的机制能够自发促进城市演变到绿色发展阶段,演变 到低碳发展的阶段。这是完全不可能的,因为市场机制解决不了 PM2.5问题,市 场机制更解决不了低碳环保和气候变化等问题。而是需要我们聪明的政府,运用恰当的技术和政策来逐步来解决这些问题。要依靠人的价值观,依靠人类共同命 运,才能解决!

3、 生态城区之 C 模式

C 模式就是这种背景下提出来的。C 模式成本适当,其自身是可持续的,而 且它可以不断与环境、与气候自适应式进化,可以推广和复制。中国-新加坡、中 国-法国、中国-德国、中国-芬兰等中外合作项目,都取得了成功,证明了此模式 的适应性。

首先,有整体长远的战略目标,确立城市的长远发展规划,运用三维立体思 维,归结到以人为本。

第二,立足城市规划,尊重自然生态、本地历史文化和普通居民的利益、有 创造力的规划管理过程,使城市具有持续减碳的自进化能力。

第三,紧凑、混合的城市空间与宽敞的田园和自然山水,是非常重要的空间 规划原则,尽可能地降低对山丘、河道湖泊、绿地的干扰。

图 4 中新天津生态城

第四,绿色交通设计与用地模式相融合,把轨道交通与微交通联系在一起。

只有亚洲的一些城市是紧凑的、混合的,人均交通碳排量非常低。所以要用一个 大的历史观来判断理论的正确性,来判断实践道路的正确性。

第五,持续优化可再生能源和材料的循环利用系统(微能源)。要坚持分布 式的能源系统,采用微能源来代替工业能源那种中心控制式的大能源系统。

第六,设计与推广适应本地气候的绿色建筑。一个建筑在夏季、冬季的性能是不一样的,建筑的本质是为了人的生活更美好,所以绿色建筑跟健康建筑是一 个必然的创新方向。

第七,采用合适的技术为主。跟时代同步的技术而不是昂贵的高技术,新城建设与旧城改造能同时适应。城市建设是一个过程,把城市规划分隔成几个时间单元进行量的评估、过程的评估,然后进行信息化的管控。让城市的每一步都进行规划先导的评估、技术和费用的评估,并把规划的过程跟信息化结合在一起。 互联网就是一个万物互联,5G 时代使我们的感知能力可以提高上百倍,从而使 智慧治理城市得到实现。 新的国家标准《绿色生态城区评价标准》GB/T 51141-2017,把土地利用得紧 凑、混合,控制自然生态环境的质量以及修复的程度,规定绿色建筑的个数以及等级,要求资源、能源的循环利用与低碳排放,规定绿色交通的比率及发展趋势, 并且把绿色的发展与产业的发展组合在一起,提升人的积极性和价值观。

小结

综上所述,首先要防止 A、B 模式的“低碳陷阱”。第二,C 模式,就是传 统智慧、使用的新技术、现代智慧技术和合理城市规划的最佳组合。第三,“以人为本”是生态城设计建造的灵魂,减碳/投入效率高、自身可持续、可复制、内生自我改进升级能力。第四,绿色建筑、健康建筑是生态城的细胞,也是城市 韧性的基础,应与城市共同进化、自我更新、协同“绿化”。