您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-06-22 09:17

时间:2020-06-22 09:17  浏览:0

浏览:0

上海宝业中心项目位于上海市闵行区虹桥商务核心区南片区,东临申贵路,南临兰虹路,西至申长路,北至建虹高架路。项目临近虹桥国际机场及虹桥车站,毗邻地铁二号线和十七号线。本项目为多层办公楼,项目总用地面积8129.7m2,总建筑面积25472.8 m2,其中地上建筑面积14019.8m2,地下建筑面积11453m2。项目地上5层,功能主要为办公,地下2层,地下一层设置下沉广场,把地下一层配套功能连接到地面上的活动空间。地下一层大部分为配套功能分区,包括餐厅、厨房、员工活动室、设备机房;地下二层为地下停车库。上海宝业中心项目是一座集总部办公大楼和展示平台为一体的综合性大楼。其建筑使用便捷,设备运行高效,环境舒适,交通便捷,是一座绿色、领先、创新、节约的综合性大楼。上海宝业中心项目是上海市绿色建筑示范工程,具有绿色建筑三星运行标识、LEED CS 金级和LEED O+M 铂金级认证。

在节地方面,项目合理利用地下空间,项目内设置了停车库、会议室、餐厅等一系列配套设施并实现配套设施共同使用、资源共享。项目绿地率达到20%,绿地和室外广场均对公众开放。

在节能方面,项目利用虹桥商务核心区能源中心提供的高效冷热源,能源中心采用了热电冷三联供技术。空调系统设置新、排风全热交换器,回收排风中的能量。项目还设置了太阳能热水系统为卫生间和厨房提供生活热水。

在节水方面,通过多年使用经验总结,延续适用技术应用,包括雨水回收利用系统、太阳能热水系统、节水器具,实现水资源从开源到节流的可持续使用。

在节材方面,主体结构采用钢筋混凝土+钢结构连廊的形式,

地上采用装配式设计,通过预制叠合外墙板、预制叠合楼板及预制门窗边混凝土块缩减了施工步骤,节约材料。

在室内环境方面,本项目在建筑设计时充分考虑被动式设计,采用了幕墙自遮阳、下沉式广场、采光顶等措施实行室内自然通风、采光、遮阳等舒适的环境体验。

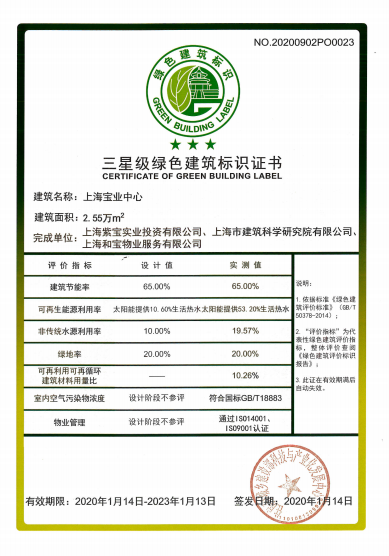

图1.1 绿建三星运行标识证书

项目位于上海市闵行区虹桥商务核心区南片区,为多层办公楼,项目总用地面积8129.7m2,总建筑面积25472.8 m2,其中地上建筑面积14019.8m2,地下建筑面积11453m2,容积率为1.60,地下空间建筑面积与建筑占地面积之比达141%;地下空间功能包括餐厅、员工活动室、车库以及设备机房等,对地下空间进行了较好的开发利用。停车库、会议室、餐厅等一系列配套设施均可以提供公众使用,实现了资源共享。项目设置屋顶绿化和地面绿化,绿地率达到20%,绿地和室外广场均对公众开放。屋顶绿化种植金边黄杨、藤本月季、红叶石楠、花叶海桐、吉祥草、小叶常春藤等。采用了乡土植物及复层绿化,植物均为适用上海气候和土壤条件的品种。综合植栽的绿化对近地面空气降温作用,通过室外热环境的模拟计算,可以证明室外平均热岛强度为0.25℃

经过模拟可得冬季、夏季和过渡季工况下,建筑周边流场分布均匀,无涡流、滞风现象。冬季建筑物周边人行区的风速小于5 m/s,过渡季、夏季外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例大于50%,各工况的风速放大系数均小于2。具体情况为:

冬季:风向NW,风速3.1m/s;总体而言,冬季主导风向下,小区室外人行区风速小于5m/s,利于保证人员舒适性;气流通畅,未出现漩涡和死角。

夏季:风向SE,风速3.1 m/s;整个区域内的平均风速约为1.25m/s,最大风速出现在建筑中心区域,约为2.8m/s。整个考察区域内通道及各栋楼周围的风速曲线流畅,未有滞留现象,考察区域内产生的热以及污染物能够被及时带走。

过渡季:春季风向ESE,风速3.8 m/s,秋季风向NNE,风速3.9m/s;区域内的平均风速不超过1.7m/s,且整个考察区域内通道及各栋楼周围的风速曲线流畅,未有滞留现象,考察区域内产生的热以及污染物能够被及时带走,有助于提高室外环境的舒适度。

场地交通组织合理,到达公共交通站点的步行距离不超过500m。基地主入口在场地西侧,同时南侧有次出入口;根据虹桥商务区交通专项规划,距离本项目500m范围内有2个交通站点,有便捷的人行通道联系公交站点。项目距离虹桥西交通枢纽的步行距离小于800m,为建筑使用者的出行创造了极大便利。

图2-1 绿化实景图

2.2节能与能源利用

本项目地处虹桥商务区,采用周边已有的冷热电三联供系统。其中冷热电联产系统采用4台1454kW烟气热水型溴化锂冷水机组、1个蓄冷量为106MWH的蓄冷水槽以及8台7043kW电动离心式冷水机组进行供冷;采用4台供热量为9.3MW的燃气(油)两用热水锅炉进行供热,总能效率为87.5%。

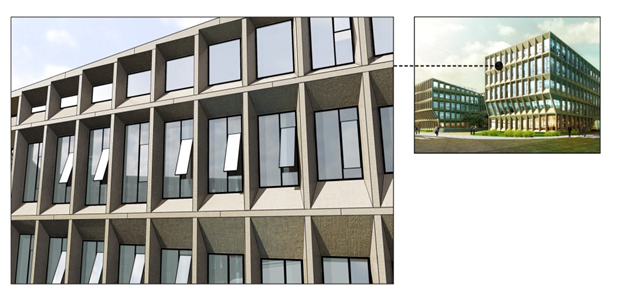

项目立面由GRC和玻璃构成, 1-5层由正交的外挂GRC辅以不同面积大小的开窗构成,外挂GRC与开窗有凹凸效果,从而实现了自遮阳。此外,在西侧和东侧沿街立面上,建筑1-2层向基地内退界2米,并在2层斜向坡起与3层连接,使得1-2层的自遮阳效果更加突出。

项目在A栋和B栋一层会议室设置遮阳百叶,其余各层办公室、会议室均设置内遮阳卷帘,遮阳百叶和遮阳卷帘采用同种材质,其太阳光反射比为62%。

项目的室外GRC幕墙自遮阳和室内高反射可调节遮阳组成了可调节遮阳设施,有可控遮阳调节措施面积比例达到了100%。

图2-2 外立面自遮阳示意图

项目空调系统除A楼一层大厅外,均采用风机盘管加新风空调系统,所有新风机组均带有热回收功能,其热回收效率不低于60%,能够有效回收排风的热量。

项目热水需求包括健身房淋浴、员工餐厅、咖啡吧三项用途,平均日热水用水量为5.3 m3/d。项目在B楼屋面设置约91.2m2的太阳能集热板,同时设置空气源热泵辅助加热,作为生活热水的备用热源,共同供应于项目热水需求。经计算,每年太阳能热水系统提供的热量可达项目总热水耗热量的53.2%。

建筑主要功能区照明功率密度按《建筑照明设计标准》GB50034目标值设计,采用节能高光效荧光灯和LED灯,公共区域采用照明自动控制系统。装修设计中对灯具选型进一步落实,经检测,办公室照明功率密度不高于6.2 W/m2,会议室不高于7.2 W/m2,可有效减少建筑运行时的照明能耗。

水源取自城市给水管网。由建虹路及申长路市政给水干管各接入一根管径为DN200给水管,在红线范围内布置,确保满足生活给水的要求。城市给水管网接入点压力为0.15Mpa。根据不同使用功能的要求设置生活水池、水泵等组成加压供水系统。地下层由市政给水管网直供,办公室及地下一层局部由水池-变频增压设备联合供水。为保证各区水压稳定性,各区用水点水压大于0.2MPa时设支管减压阀,支管减压阀设置层数为地下一层局部及地上一、二、三层,支管减压阀后压力为0.15MPa。本工程无生产性污水,仅生活污水。设计污水排水量为200m3/d;室内、外均采用分流排放,室内±0以上采用重力流排放,地下室污水采用潜水泵提升排除,其中食堂废水经隔油池处理后与生活污水合并排入城市污水管网。

本工程红线范围内的屋面、地面雨水均为有组织收集,屋面雨水采用虹吸系统,初期雨水弃流,中期收集至雨水原水池,作为中水水源,超出部分接入室外雨水管网汇集后,排入市政雨水管网。中庭及道路雨水由雨水口或带箅盖的雨水明沟收集排入城市雨水管道。

项目按照“低质低用”原则,在水质要求不高的用途中尽可能使用回用水,减少对市政自来水的消耗;为此,项目收集屋面雨水和A楼盥洗废水,通过分建蓄水池,合用处理系统的方式,利用高效过滤设备,对非传统水进行处理,水质达标后用于包括绿化灌溉、地库冲洗、水景补水等在内的用水点。

建筑内所有的用水卫生器具均采用节水器具,满足GB/T 18870-2011《节水型产品通用技术条件》及CJ 164-2002《节水型生活用水器具》的要求;生活用水器具的用水效率等级达到国家标准《水嘴用水效率限定值及等级》GB25501-2010、《坐便器用水效率限定值及等级》GB25502-2010的1级要求。项目采取了使用优质管材、管道连接及高效阀门等避免管网漏损。

项目三个子楼之间的连廊采用钢结构,具有良好的循环利用价值。地上采用装配式设计,通过预制叠合外墙板、预制叠合楼板及预制门窗边混凝土块,减少现场施工的工程量并使得结构材料的配比得到保证,确保了施工质量。

项目造型简约,装饰性构件材料总造价与建筑工程总造价的比例仅为0.6‰。项目对A楼自用部分进行全部的精装修设计,对B楼、C楼区域的公共区精装修,办公区进行简装,确保租户入住以后的二次装修不会对结构主体产生破坏。项目办公,会议室等房间采用金属玻璃和轻钢龙骨石膏板隔断,采用可重复使用隔断空间面积比例达到81.4%。

项目位于上海,预拌混凝土和预拌砂浆均为强制性要求,项目按照规定进行材料的采购和备案。项目尽可能地采用了长三角区域生产加工的建材,施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例达到97.4%。采用高强度钢筋,400Mpa级及以上受力普通钢筋用量的比例达96%。通过使用较多的钢材和玻璃,使可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例达10%以上。

建筑废弃物回收利用:项目开工前,制定绿色建筑施工方案,对废弃物回收处理的方式进行制度化约束,并安排绿色施工专员监督落实情况,项目将对可回收废弃物进行100%的回收利用,回用渠道包括出售、现场回用等多种方式。

图2-3 室内采光顶实景图

项目室内噪声源主要是通风空调设备、电梯等,项目集中设置电梯间,并将各空调机房布置在角落处,换热站设置在地下室,减小其对周围办公的噪声影响。各设备均采用低噪声设备,并设置橡胶隔振垫、减振器或减振吊架等。外窗采用6mm低透光Low-E+12空气+6mm透明玻璃,起到良好的降噪效果。经过围护结构隔声和考虑室内吸声量后,本项目办公室的室内允许噪声级在关窗状态下低于45 dB(A)。

项目三幢子楼均设置有采光庭院或采光顶,并采用透光性能优良的玻璃,通过玻璃幕墙为室内空间提供自然光源,主要功能空间均可得到良好的自然采光效果。经数值模拟分析,主要功能空间中采光系数达到2.2%的区域面积占总功能空间面积的83.84%,内区采光系数达标的区域面积占总功能空间面积的73%。项目通过下沉式庭院的设计,使采光系数达到0.55%的地下区域面积占总地下功能空间面积的89.42%。

图2-4 下沉式庭院实景图

项目进行了科学自然通风设计——以风至然,营造舒适办公环境,充分利用庭院促进自然通风,可以解决空气品质和热舒适问题。充分利用风与热的特性,各个季节采用不同的通风策略:夏季采用上循环,引入自然风消除屋顶余热;冬季关闭开口,充分利用室内温室效应,达到自然升温;过渡季关闭一侧开口,利用热压将自然风从办公室引入,进入中庭,从顶部排出。此运行策略可以在过渡季节和初夏和秋初时间段内可以降低室内温度,减少空调开启时间。经模拟分析,所得各工况下室内人员活动区域自然风平均流动速度适中,气流通畅,83.32%的功能空间满足换气次数大于2次/h的要求。

项目会议室、办公区等人员密集区域均设置CO2感应器与新风联动系统,保证室内新风量。地下车库采用排风系统与一氧化碳联动,当地下室的CO浓度低于阈值时,关闭排风设备,节约风机能耗。

本项目建筑智能化系统设置完善,包括信息设施系统、建筑设备管理系统及安全技术防范系统三大版块。

信息设施系统包括:通信网络系统、综合布线系统、计算机网络系统、有线电视系统、公共应急广播系统、会议系统、公共信息系统。主要为建筑用户日常的信息查看、信息交互和基础通信需求。

建筑设备管理系统包括建筑设备监控系统和能源管理系统,可对照明系统、空调系统、室内空气品质参数实现有效监控,并在必要时进行报警和设备联动。对能耗实现实时监测,能耗数据可远传并累计在云端系统,为物业提供能耗数据分析,提升运行期能耗表现。

安全技术防范系统包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、一卡通系统、停车场管理系统、残疾人紧急求助系统。为大楼用户提供可靠的办公环境和便捷的公共服务。

信息提供单位:上海市建筑科学研究院有限公司、上海紫宝实业投资有限公司