您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-06-22 13:43

时间:2020-06-22 13:43  浏览:0

浏览:0

一、项目概况

上海中心大厦位于上海浦东陆家嘴地区银城中路501号,花园石桥路以南,东泰路以西,陆家嘴环路以北,银城中路以东地块。项目综合基地面积30368平方米。总建筑面积约57.7万平方米。其中:地下部分16.7万平方米,地上部分总建筑面积41.0万平方米。地下配置有停车位1794辆。地上塔楼127层、裙楼5层;地下设5层地下室。主体建筑结构高度为580米,塔冠最高点为632米。塔楼采用巨型框架-核心筒-外伸臂结构,裙房和地下室为框架+剪力墙结构。

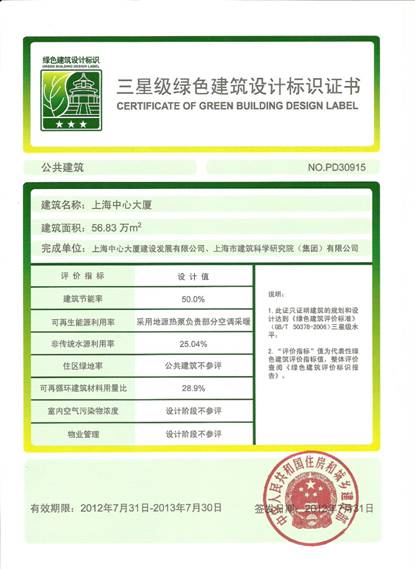

本项目以"体现人文关怀、强化节资高效、保障智能便捷"为绿色建筑技术特色;以“室内环境达标率100%、非传统水源利用最大化、可再循环材料利用率超过10%、绿色施工和智能化物业管理”为建设目标,最终实现"绿色建筑三星级"的建设目标。项目于2012年7月获得绿色建筑三星级设计标识。

项目的主要技术亮点包括:建筑群室风环境设计、建筑光污染防治、幕墙被动式节能设计、能源综合节能利用、雨/中水收集回用、建筑结构优化设计、建筑节材策略、自然光综合利用、绿色智能运营管理、绿色建筑目标全过程控制。

图1.1 三星级设计标识证书

二、技术措施

2.1节地与室外环境

土地利用方面,项目为超高层建筑,地下5层,地上126层,用地面积30368平方米,容积率为12.51,实现了节约利用土地的目标。

光污染控制方面,采取了两方面有效的措施减缓其影响程度:一方面,玻璃幕墙采用了交错设置的方案,可在很大程度上减少受影响敏感目标的数量、户数和每户的影响时间,这一措施对于远场的浦西地区尤为重要;另一方面,玻璃幕墙采用较低的可见光反射率,使各个位置上受影响的敏感目标的影响程度明显减轻。

室外风环境方面,夏季和过渡季内,项目场地内不会出现旋涡区和无风区,且来流风流经本项目各建筑后,在北侧和南侧形成一定压差,均大于0.5Pa;场地内高大乔木的配置使遮阴率达到20%以上。

交通服务方面,建筑内的业态分布主要为办公、商业、餐饮、会议、观光等,实现了公共服务设施集中配置的目标,且周边的公共绿地和广场均对公众免费开放;场地周边公共交通便利,可步行方便到达公共交通站点。

生态设计方面,采用中水和雨水供绿化、地库冲洗、水景补水和冲厕等,设置的雨水蓄水池,能有效控制场地年雨水径流量;景观绿化选用复层绿化,绿地率达到33.7%,项目在裙房屋顶设置屋顶花园,改善区域微环境。

图2.1 屋顶绿化

2.2节能与能源利用

本项目建筑幕墙分为裙楼、主楼两个部分。其中,裙楼东、南、西向设有内、外层玻璃幕墙。2-8 区各朝向均设有内、外层玻璃幕墙,内。内层幕墙之内的空间为室内使用空间。外层幕墙和内层幕墙之间的空间为缓冲区。通过对幕墙的热工分析论证,将内层幕墙界定为外围护基本是可行的,缓冲区具有一定的保温隔热作用。

图2.2 双层玻璃幕墙

项目设置有完善的能耗分项计量,主要分为照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电。其中空调用电二级分项主要包括:冰蓄冷系统、地板辐射采暖系统、地源热泵系统、空调水泵、冷冻机组、冷冻机组辅助设备用电、冷却塔用电、免费冷源水泵、普通风机动力、区域空调设备、三联供系统、商业冷却水系统、设备机房用电、中庭翅片散热器热水泵。

项目设有三联供系统,采用2台燃气内燃机作为三联供系统的原动机,每台燃气内燃机天然气耗量为274Nm3/h,发电量为1065kW,所发电量并入大厦内部电网。燃气内燃机发电时产生的高温烟气(427℃)和高温缸套水(90℃)分别经过烟气水热交换器和水水板式热交换器与二次侧热水进行热交换以回收余热。二次侧热水(77℃)经过水水板式热交换器后(87℃)再通过烟气水热交换器后(95.5℃)夏季作为热水型溴化锂吸收式制冷机的热源用于空调供冷;冬季作为热水型溴化锂吸收式制冷机的热源用于空调供冷或通过水水板式换热器进行热交换后用于空调供暖。

项目的冰蓄冷系统配置了3台双工况离心式电制冷机及蓄冰容量为6400TRh的蓄冰槽,双工况离心式电制冷机与蓄冰槽采用串联,主机上游设置方式。冰蓄冷系统通过板式换热器向大厦低区提供6℃冷冻水,回水温度为13.5℃。冰蓄冷系统可在单制冰蓄冷、单融冰供冷、主机单供冷以及主机与冰槽联合供冷四种工况下运行。

项目共设置33台全热回收机组,其中办公区29台,酒店区4台。根据热回收转轮测试报告,显热回收效率为80%,潜热回收效率为78%,总体换热效率为79%。

2.3节水与水资源利用

项目水源为城市自来水,进水水质符合《生活饮用水卫生标准》相关要求。本工程生活用水由花园石桥路和东泰路两个方向从市政给水管引入二根DN300的进水管,经水表计量后供基地内的生活、消防用水,市政供水压力不低于0.16MPa,并接入地下室B5层水泵房。室外景观、绿化和地面冲洗等由室内中水管引至室外补水。 室内给水分为地下部分和地上部分共分10个区。

本项目生活给水采用三级计量,第一级市政给水进户管;第二级每区给水系统给水立管的位置上设置水表。第三级,不同用水类别及不同用水点及其他各部用水点根据管理需要设置计量设备。除市政给水进户总表外,其余水表均采用远传式水表,所有水表读数均可在集中控制屏显示。

项目设置雨水、中水收集利用系统。121层屋顶和119层室外观光设带格栅的明沟及雨水斗,雨水汇集至66层的200立方雨水调蓄池。裙房屋面及塔楼侧墙雨水流入B5层3个雨水机房的7个雨水箱(总容量1481m3)。雨水经过滤工艺净化处理后,泵入同层中水箱。中水原水收集、处理系统分为两套。一套设置在L66层,负责收集、处理L66层以上的中水原水;另一套设置在地下室B5层,负责收集、处理地下室B5层以上至L65层的中水原水。五区L66层中水储水箱通过转输泵向六区L83层中水箱供水,然后利用重力减压方式向六区供水。储水箱利用重力减压方式向五区供水。同时五区L66层中水储水箱利用重力向四区的中水箱供水,四区的中水箱利用重力减压方式向四区供水。地下室B5层中水储水箱通过转输泵向一区L6.20.35层中水箱供水,然后利用重力减压方式向三、二、一区裙房、地下室厕所、地下车库冲洗地面、室外绿化浇灌、室外场地冲洗及水景补水。

2.4节材与材料资源利用

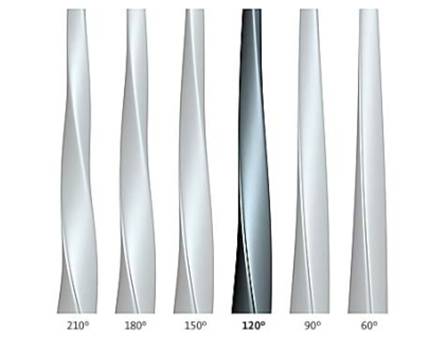

建筑外形和风荷载的优化设计:上海中心大厦主楼共有127层,总高为632米,是目前国内最高的超高层建筑。上海中心外围幕墙在平面上呈三角形,且沿高度方向不断的旋转。风荷载的减小节省了结构材料。项目在最初结构体系选取之时,进行了多个体系的研究。经过经济性,对抗侧刚度贡献和安全性等因素的综合评估,确定了应用巨型框架-核心筒-外伸臂体系,并在此基础上进行了多方面的节材优化,主要包括高强材料的应用;外伸臂数量及位置、塔楼筏板、建筑外形及风荷载、塔楼及裙房优化等。方案设计阶段,幕墙自下而上的平面旋转为100度,为找到既满足建筑要求又达到风荷载较小目标的最佳角度,进行了多种旋转角度下的风洞实验,最终选定旋转角度为120度的方案。与原有方案相比,风荷载减小 25%,由于本工程的巨柱尺寸由风荷下刚度验算控制,较小的风荷载减小了巨柱尺寸,节省了结构材料、增大了可利用楼层面积。

图2.3 结构优化设计

本项目采用的强度等级在C50及以上混凝土占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到70 %,项目使用Q345及以上高强钢材用量比例为88%。可再循环材料,使用比例达到了18.17%。

2.5室内环境质量

室内声环境方面,本项目采用内幕墙和外幕墙结合的双层幕墙结构,结合双层玻璃的隔声处理,办公区域和酒店区域的室内背景噪声指标能够要求;室内噪声主要源自噪声设备,通过对设备的减震处理和机房空间的声学专项设计,保障了项目及周围环境的安宁。

光环境与视野方面,项目采用玻璃幕墙,整体轻盈通透,内外幕墙均采用透光性能良好的玻璃,保证室内天然采光的效果,上海中心大厦为超高层项目,在获得室外良好视野中具有一定优势,另外通过采用透光性良好的玻璃幕墙,为室内提供了良好视野效果。

室内热湿环境方面,项目采用了双层玻璃幕墙,内外幕墙之间的结构构件可有效降低了透入室内的太阳辐射得热量。室内设置智能遮阳帘,可自动调节遮阳帘,保障室内良好的热环境及光环境。根据室内温度、湿度及风速的现场测试结果,对室内热湿环境等级进行评价,宴会厅及观光厅等大空间的热湿环境整体评价指标达到设计目标。

图2.4 智能遮阳帘

室内空气质量方面,项目在裙房及办公区的空调房间均安装二氧化碳传感器,二氧化碳传感器安装在新风机的风管上,当二氧化碳浓度发生变化时,系统会根据其浓度通过自控系统自动控制新风变风量阀的开度,从而控制新风量;地下三层至地下五层的停车库均设置CO浓度传感器,可根据车库内的CO浓度调节各通风机的运行效率。

2.6运营管理

物业管理单位制定了完善的绿色建筑运营管理制度,能耗管理作为上海中心物业全员参与的物业长效管理工作,以节能降耗操作项目的管控和公共能耗抄记与统计分析汇总的管理方式进行。定时操作项目管控表和公共能耗统计分析汇总表,以电子版形式发送给公司各部门,分析对比变化结果以分析结果并保证物业服务品质的前提下调整最优能耗管理模式。物业管理单位制定了能源管理制度,对项目所消耗能源(水、电、气、蒸汽、油)等,建立能源消耗定额指标,并将该指标纳入项目\部门\班组管理指标体系中。

节材方面,除了日常管理中废弃物的减量化、资源化管理规定外,上海中心项目还制定了可持续采购政策,对可持续性消耗品、耐用消耗品和水银灯管等进行采购管控。

绿化管理方面,物业单位制定完善的绿化管理制度,并严格实施。主要职责:环境管理部绿化养护供应商是本规定的实施人,全面负责室内外绿化、室内造景、鲜插花等养护及绿植病、虫害防治工作。环境管理部绿化主管负责监管绿化供应商的绿化养护过程,及绿化药剂使用管理。

项目配置有功能完备的智能化系统,主要包括综合布线系统、建筑设备监控系统、公共广播及紧急广播系统、机房系统、停车场(库)管理系统、门禁系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、计算机网络系统、用能监测系统、集成管理系统等子系统。各系统维护良好、运行稳定,运行与维护记录完整。

上海中心从建筑全生命周期角度出发,将BIM技术应用于项目的设计、施工及运营管理全过程。通过BIM建立起来的建筑信息模型,延伸应用于大厦的物业和运营管理。结合大厦的 IBMS 以及物业管理软件,形成独有的物业信息化管理体系,实现精细化的安全管理、空间管理、应急管理、设施设备维护管理及资产管理,提升管理的效率和服务的品质。

图2.5 BIM运营管理平台

信息提供单位:上海市建筑科学研究院有限公司、上海中心大厦建设发展有限公司