您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-06-22 14:13

时间:2020-06-22 14:13  浏览:0

浏览:0

一、项目概况

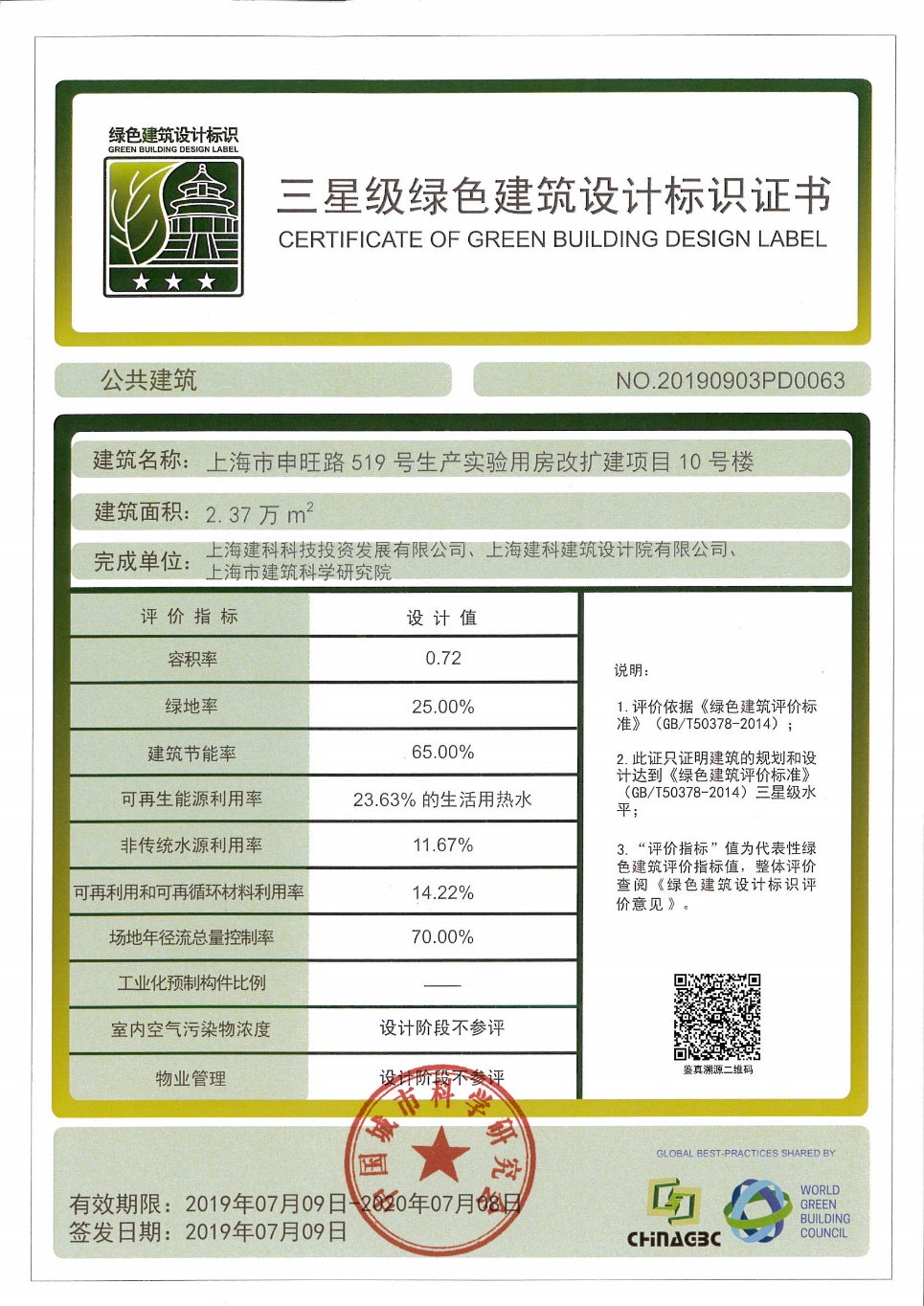

项目位于上海市闵行区莘庄科技园区申旺路519号,地块北临申旺路,西侧为中春路,东侧临邱泾港与春中路。目前基地内有三座厂房,本次工程将拆除东侧、南侧两幢,保留西侧7号楼,新建10号楼一幢。本次参评绿色建筑的即为新建的10号楼,总建筑面积23697.61平方米,其中地上部分6层,建筑面积9511.35平方米,地下部分2层,建筑面积14186.26平方米。主要功能为办公、会议、员工食堂和地下车库。莘庄科技园区为上海市建筑科学研究院(集团)有限公司持续快速发展和行业地位提升等方面发挥了重要的作用,符合集团产业发展规划,集合各业务板块,包括科技研发、办公、实验和检测。10号楼的建设为推动集团的发展奠定了坚实的基础。本项目不仅将承载集团最新的科技创新成果,成为科技创新的试验田,还将通过管理模式的创新,探索建设管理转型实践之路,提升集团综合服务能力,体现建科技术水平的生态智能化建筑。本项目定位为绿色三星级和健康三星级建筑,并且在超低能耗和智能化方面有技术示范应用。

在节地方面,本项目结合建科院莘庄科技园区规划,绿化率达到25%,结合景观设置室外篮球场,打造滨水休闲步道,营造舒适场地空间。雨水年径流总量控制率达到70%以上。

在节能方面,本项目目标实现节能舒适的同时,年采暖空调通风能耗≤20kWh/m2,低于标准先进值30%以上。主要是通过高性能的围护结构技术体系、舒适节能的混合通风技术、利用自然冷源的墙体埋管冷却技术、高性能采暖空调设备和建筑智能控制系统。

在节水方面,通过多年使用经验总结,延续适用技术应用,包括雨水系统、太阳能热水、节水器具、自动浇灌系统。实现水资源从开源到节流的可持续使用。

在节材方面,本项目主体结构为框架体系,在主楼3层~6层采用装配式部件预制混凝土夹心保温外挂墙板,减少材料消耗及现场湿作业,提高施工时间。

在室内环境方面,本项目在建筑设计时充分考虑被动式设计,采用了自遮阳建筑形态、外遮阳构件、下沉式广场、窗墙体系等措施实行室内自然通风、采光、遮阳等舒适的环境体验。

二、技术措施

2.1 节地与室外环境

项目位于上海市闵行区莘庄科技园区申旺路519号,目前基地内有三座厂房,本次工程将拆除东侧、南侧两幢,保留西侧7号楼,新建10号楼一幢。本次参评绿色建筑的即为新建的10号楼。容积率按照地块达到0.7。本项目设有地下二层,地下一层为员工食堂,采用下沉广场的设计引入自然采光,同时提供绿化休憩空间。地下二层为设备间和停车库。场地绿化率达到25%,北侧设置室外篮球场,沿河设置休闲步道,打造优美场地环境。绿化种植采用乔、灌、草复层绿化,选用上海本地植物。包括香樟、金桂、朴树、银杏、垂丝海棠、紫薇、红叶石楠球、大叶黄杨、春鹃、麦冬、矮生百慕大等。同时在屋顶绿化设置种植农场,根据气候条件种植蔬菜,丰富员工活动。综合植栽绿化和水体对近地面空气降温作用,通过室外热环境的模拟计算,可以证明室外平均热岛强度为0.42℃。

场地风环境冬季工况下建筑物周围人行区风速2.9m/s,且室外风速放大系数1.24,迎风面和被风面最大风压差5.6。外窗气密性达到7级;夏季和过渡季工况下,建筑周边流场分布均匀:夏季、过渡季(春季、秋季)室外气流通畅;50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于6Pa,建筑的立面压差有利于自然通风。

整个园区交通规划实现双环、双区、多通达的目标。双环:北侧园区以外环路为主机动车流线,南侧园区以内环路为主机动车流线,双环有机顺应场地、建筑布局简洁合理。双区:指人行区与车行区。基本实现人车分流、主货运流线不穿越园区内容,塑造良好人员活动界面。多通达:园区内部设计多重参观步道流线,实现多视角,全方位园区形象。虽然区域公共交通配置有限,但园区设通勤班车,往来于轨道交通 5 号线银都路站和园区。班车每天早上运行时间为 8:05-8:30,下午运行时间为 4:55-5:15,分别有三个班次,为职工提供通勤便利。同时10号楼设计有99个停车位。自行车停车位68个。结合园区内已建成自行车停车位200个,并且区域共享自行车普及,园区门口设有200个共享单车停车位,并有树荫遮阳,可满足本项目的出行需求。

|

|

图1 专用接驳车 | 图2 屋顶绿化 |

2.2 节能与能源利用

基于上海气候特征和自然条件,本项目建立保温隔热性能更优和气密性能更高的围护结构技术体系,降低建筑采暖空调负荷20%以上,实现节能和舒适。窗墙比≤0.45、屋面传热系数≤0.40、外墙传热系数≤0.60、供暖房间与非供暖房间间隔墙传热系数≤2.0、外窗传热系数≤1.7(采用玻纤增强聚氨酯节能窗)、遮阳系数≤0.32、气密性≥7级。基于建筑用能特征和功能特性,采用机械新风+自然通风的混合通风方式,延长建筑的非空调采暖时间,实现建筑节能运行。其中,全热回收的新风系统,理论热回收效率65%以上,分体冷凝排风热回收机组显著提高COP值。过渡季节采用自然通风方案,延长非采暖空调时间10%以。根据建筑用途和负荷特征选用高性能多联机机组,实现部分负荷自适应,具有节能、舒适、室内控制灵活等特点,满足不同时间、不同空间的部分负荷空调需求。

其他节能措施包括照明节能,采用LED灯具,照明功率密度达到目标值要求。选用节能变压器SCB13型号,变频变压控制电梯产品。充分利用太阳能资源,包括太阳能热水系统提供23.6%的集中热水;局部采用光伏玻璃作为玻璃栏板,总装机容量为11kw。

同时实验性局部采用了自然冷源的墙体埋管冷却技术。墙体结构中埋入水管,充分利用管中冷(热)水带走通过围护结构进入室内的热(冷)量,降低空调负荷。嵌管式墙体为高效利用自然能源调节室内环境提供了条件,降低了墙体辐射温度,有助于提高室内热舒适。本项目中与空调冷凝水系统相结合,由于冷凝水温度较低,不仅能够充分回收冷凝水的冷量,而且具有承担部分室内负荷的能力,大大降低建筑冷负荷负荷。

2.3 节水与水资源利用

本项目采用市政自来水作为生活、消防水源。从北面市政道路引入两根DN200给水管,分别经低阻力倒流防止器后在基地内形成DN250消防环网,供室内外消防用水。另在其中一个低阻力倒流防止器前接出一根DN100给水管供基地生活用水。供市政管网供水压力不小于0.16Mpa。 -2F至1F生活用水由市政给水管网直接供水,2F至6F生活用水由地下室给水泵房内的生活水池+变频泵供水。保证各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa。压力大于0.2MPa的用水点处设减压措施。项目年用水总量为12915m3/a。

卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型。所有用水部位均采用节水器具和设备,满足GB/T 18870-2011《节水型产品通用技术条件》及CJ 164-2002《节水型生活用水器具》的要求;生活用水器具的用水效率等级达到国家标准《水嘴用水效率限定值及等级》GB25501-2010、《坐便器用水效率限定值及等级》GB25502-2010的2级要求。

热水供应分为餐饮厨房区、淋浴间和办公卫生间洗手热水。其中每个卫生间设置小厨宝,分散供应热水。餐饮厨房操作区热水采用真空管直接加热式太阳能热水系统,辅助热源为燃气热水器(热效率≥84%)。热水计算温度为60℃,冷水计算温度为15℃,上海纬度为31°24′,年平均日太阳辐射量约12220KJ/M2。太阳能集热器安装方位为正南,倾角31度。 太阳能板总面积约为117m2。

根据项目所在地气候、项目性质及地表水条件,上海地区雨水充足,水质较好,应优先利用雨水作为非传统水源。屋面雨水先排至室外雨水管网,总体地面雨水经路旁雨水口收集后,排入室外雨水管,经过截留弃流装置,收集至-2层雨水调蓄池,经消毒、絮凝处理达标后,储存至清水池,用于绿化用水及车库冲洗用水。并设自来水作为备用水源。

2.4 节材与材料资源利用

本工程主楼及裙房主要使用功能为办公会议,主楼建筑高度不超过24m的多层建筑,根据《建筑抗震设计规范》及本地项目经验,本工程主楼及裙房和地下车库均选框架结构体系。经软件计算,各楼结构计算指标和结构构件截面及配筋均经济合理。优化措施包括减少构件截面尺寸,经比较,原方案梁混凝土用量为0.42m3/m2,施工图梁混凝土用量为0.32 m3/m2,施工图梁混凝土含量较原方案节省31.25%;原方案梁钢筋用量与施工图梁钢筋用量持平;框架柱截面不变,钢筋用量减少2%,整垮内荷载减少了5%。优化配筋,施工图梁柱箍筋采用三级钢,计算可知,采用直径为10的三级钢比采用直径为12的一级钢的含钢量每米节省44%;优化后的方案采用两根钢筋组合配筋比原方案一种钢筋规格配筋节省7.2%。优化梁板布置,(3)原方案梁混凝土用量为0.42m3/m2,施工图梁混凝土用量为0.32m3/m2,施工图梁混凝土含量较原方案节省31.25%;原方案梁钢筋用量与施工图梁钢筋用量持平;框架柱截面不变,钢筋用量减少2%(荷载减轻了);板配筋比原十字次梁布置方案少了10%,板厚减少了20mm。框架梁截面尺寸优化,原方案框架梁截面为400x900,施工图改为400x800,框架梁每米节省混凝土量为0.04m³。减少楼板厚度,板配筋比原方案少了10%,板厚减少了20mm,板厚减少,荷载变小,梁配筋节省了2%。

10号楼建筑造型简约,无装饰性构件。且土建装修一体化设计施工,作为建科院各研究所主要办公地点,主要为开敞办公,会议室等小房间采用金属玻璃和轻钢龙骨石膏板隔断,采用可重复使用隔断空间面积比例达到93.3%。采用高强度钢筋,HRB400及HRB500钢筋,比例达到73.4%。可再循环材料比例达到13.2%。

图3 土建装修一体化 |

此外本项目预制外挂墙板的生产与施工精度及质量标准在国家标准基础上明显提高,尤其是围护结构防水与气密性,采用三道防水,即外侧防水、中部企口挡水及内侧防水。设计采用 PC 结构体系,将外挂墙板作为 PC 构件,集承重、围护、保温、防水、防火等功能为一体的装配式预制构件,采用工业化的理念设计,且为了确保气密性水密性要求,构件采用统一尺寸4.2mx3.7m(单重 7.4t),生产加工统一采用德国全进口生产流水线加工,施工安装采用流水施工,并定制特制斜拉杆进行精度调整,施工节点严格按照设计图纸进行施工,重点把控施工精度及质量,偏差控制在5mm以内。

2.5 室内环境质量

本项目位于建科院莘庄园区,周围属于工业园区,临靠申旺路,同时设有厂界绿化及河道隔离。根据根据现场检测,基地边界及基地内部昼间声环境最大噪声值为58.7dB,周边交通噪声影响较小。同时本项目采用多联机空调,室外机噪声影响较小,摆放位置远离功能空间。本项目外窗采用:TICO-55系列(5Low-e+12Ar暖边+5(中透光,离线双银)。根据克络蒂外窗产品性能参数,空气声计权隔声量可达35dB(A),可有效控制室内噪声影响。

本项目平面布局合理,变配电房等设备间位于地下空间。 每层电梯厅、空调机房、卫生间、楼梯间集中布置。本项目对主要声学空间包括3楼报告厅、2楼董事办公室及培训室这三类型空间进行专业声学设计,考虑空间语言清晰度,需控制的声学指标包括混响时间(RT)及背景噪声(BNL)。报告厅观众席的每座容积约6.5m3/座,容座为200座。为保证观众厅具有良好的语言清晰度,满足多功能报告厅的使用要求,同时根据本报告厅的容量与体积,参考我国《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》(GB/T50356-2005),根据设计对象的使用要求和体积大小,确定混响时间值。经过优化设计,改造后报告厅混响时间,中频混响时间为0.67s,基本满足设计要求,且低频混响时间有所降低,整个频带混响时间的频率特性曲线的走势基本平直。为防止外部环境噪声传入报告厅内部,保证使用的要求,报告厅墙体用200mm厚加气混凝土砌块,外层采用50mm空腔+木质墙板结构。为防止噪声进入厅内,报告厅的出入口采用成品隔声门,对门框四周缝隙进行处理,做好封堵,避免产生漏声情况,影响隔声效果。楼板采用120mm混凝土楼板,面层采用5mm厚地毯,其撞击声隔声为52dB,达到办公空间高标准要求。报告厅对空调噪声控制要求较高。气流流经管路组件时出现不稳定状态,如弯头、阀门、终端等,会产生二次噪声,即气流再生噪声。气流再生噪声与流速6次方成正比,控制风速是降低气流再生噪声最有效的措施。空调系统通过控制一定的送回风口风速,控制送回风口风速在2.5m/s以下,以防止风口再生噪声超标,并保证空调系统消声器的数量和质量,严格控制管道消声,保证空调噪声达标。

本项目各主要功能空间可开启窗扇位置设置合理,采用了南北通透的开窗设计,有利于形成穿堂风,有效增强了自然通风效果。经分析,所得各工况下室内人员活动区域自然风平均流动速度适中,气流通畅,99.67%的功能空间满足换气次数大于2次/h的要求。

建筑采用了竖向遮阳加横向遮阳构件遮阳措施,面积比例达到66.77%,且遮阳措施能够有效降低夏季太阳辐射得热量,比例达到15%左右。项目在设计中考虑了自然采光的相关措施,玻璃幕墙采用透光性较好(透光率=0.40)的玻璃,采光效果好。经分析,申旺路519号生产实验用房改扩建项目10#楼主要功能房间共计95.51%。10#楼地下首层在建筑设计中采用了下沉庭院,为邻近主要功能空间提供良好的自然采光,采光系数达到0.55%的区域面积占总地下首层主要功能面积的15.21%。

|

| |

图4 建筑遮阳构件设置情况 | 图5 桌面式环境参数测试仪器 | |

2.6 运营管理

本项目智能化系统设置完整,包括有线电视系统、综合布线系统、综合安保安防系统、一卡通系统、BA系统、移动通信覆盖系统,停车库计费管理系统、信息发布系统、环境监测系统、能耗监测系统等。能耗监测系统实现电、水、气、冷热量、室内环境参数、室内人员信息等的自动采集,并按照项目信息表述标准,对逐级能耗及主要设备运行信息进行采集,按标准化要求接入绿色建筑大数据管理平台,从而实现基于建筑服务量的总能效与分项能效评价,实现建筑能耗的长期预测,实现建筑及主要用能系统的在线用能诊断,并基于使用需求,通过建筑用能系统优化调控技术,提高建筑运行效率。环境监测系统通过采用性能可靠全面的具有国内先进水平的健康环境监测与控制系统、通风净化系统验收方法和基于多目标参数的通风系统控制策略的集成应用示范,实现室内健康环境控制目标。

信息提供单位:上海市建筑科学研究院有限公司