您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-06-22 15:40

时间:2020-06-22 15:40  浏览:0

浏览:0

一、项目概况

南京丁家庄二期(含柳塘)地块保障性住房项目A28地块位于南京市栖霞区迈燕区丁家庄单元,西临燕子矶风景区,南接紫金山风景区,北靠燕子矶新城,东接新尧新城。项目由南京安居保障房建设发展有限公司投资建设,南京长江都市建筑设计股份有限公司设计,中国建筑第二工程局有限公司施工,阳光绿城物业服务(南京)有限公司运营。

项目总占地面积22771.79㎡,总建筑面积94121.02㎡。本项目主要功能为公租房及配套商业,主要由6栋高层建筑构成,实景图如图1所示。项目于2016年获得绿色建筑三星级设计标识,2019年依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019进行绿色建筑三星级标识报审。

本项目以高品质设计、高质量建造为目标,贯彻“绿色”“宜居”理念,实现了高品质保障性住房安全性、实用性、舒适性、经济性的要求,形成 “可推广、可复制、低成本、高效益”的4类保障性住房绿色建筑技术体系。

高品质宜居规划设计技术体系:基于开放式社区理念,构建了开放融合的街坊邻里社区环境;通过标准化、模块化设计,项目实践了基于住宅全寿命期的可持续发展绿色保障性住房设计体系;

高品质绿色宜居的绿色建筑技术体系:基于绿色宜居理念,采用高性能复合夹心保温围护结构、建筑一体化太阳能热水系统、海绵城市技术、装配化装修一体化技术、建筑室内外空间优化技术等,达到三星级绿色建筑标准,形成了高星级绿色建筑技术体系;

高质量绿色建造关键技术体系:根据装配式混凝土建筑住宅的特点,创新发展了工业化建筑集成技术,形成了低成本、高质量、绿色施工的成套技术体系;

BIM技术全过程应用:将BIM技术应用到工程数字设计和数字建造的全过程中,建立了基于BIM的装配式混凝土建筑数字设计、数字建造要点与方法,实现了工程数字设计、数字建造的全过程信息化应用。

2.1高品质宜居规划设计技术体系

2.1.1构筑开放与融合的街坊邻里——“开放式住区”设计

图1.A28周边公共配套示意图

本项目东侧为丁家庄一期,西接丁家庄二期主要商业组团,西侧规划有丁家庄地铁站,北侧是规划的大型商业综合体,南侧紧邻的是规划的三甲医院。地块是连接丁家庄一期住区和二期重要综合配套服务的城市空间节点。设计通过跨地块内街模式,连接居住片区与丁家庄地铁站点,沿途创造步行化、社区化、多元化的城市配套服务界面,实现住商融合、资源节约、交通便捷、服务共享和人文体验等五大方面“可感知”的开放式公租房街区。

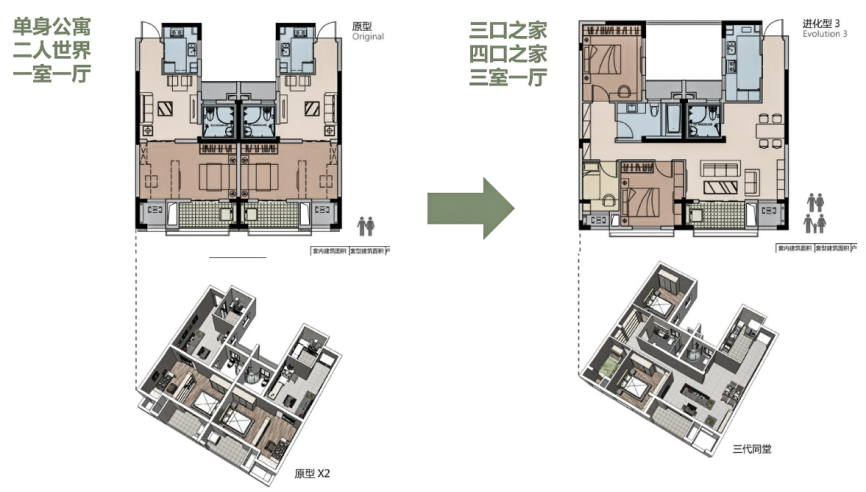

2.1.2以持续可居性为核心的全生命期可变户型设计

项目中55㎡户型的结构承重剪力墙体系设计之初即结合可变后的功能需求,在结构安全可靠的前提下,力求提供最大的无承重构件自由可变空间:

a.主卧和儿童房之间的隔墙采用非承重隔墙,实现二人世界和三口之家的切换;

b.两户型镜像相连的纵向墙体部分为非承重墙,留有可变的户型合并的潜在动线组织;

c.卫生间墙体在户内一侧L型设置非承重剪力墙,具备外扩为无障碍卫生间的条件。经过三大剪力墙布置措施,从而达到不破坏主体结构即可实现单身公寓往三口之家、四口之家乃至居家式办公的转变,实现全生命期可变户型设计。

图2.户型灵活可变性设计示意

2.1.3以宜居为核心的底层配套社区空间精细化设计

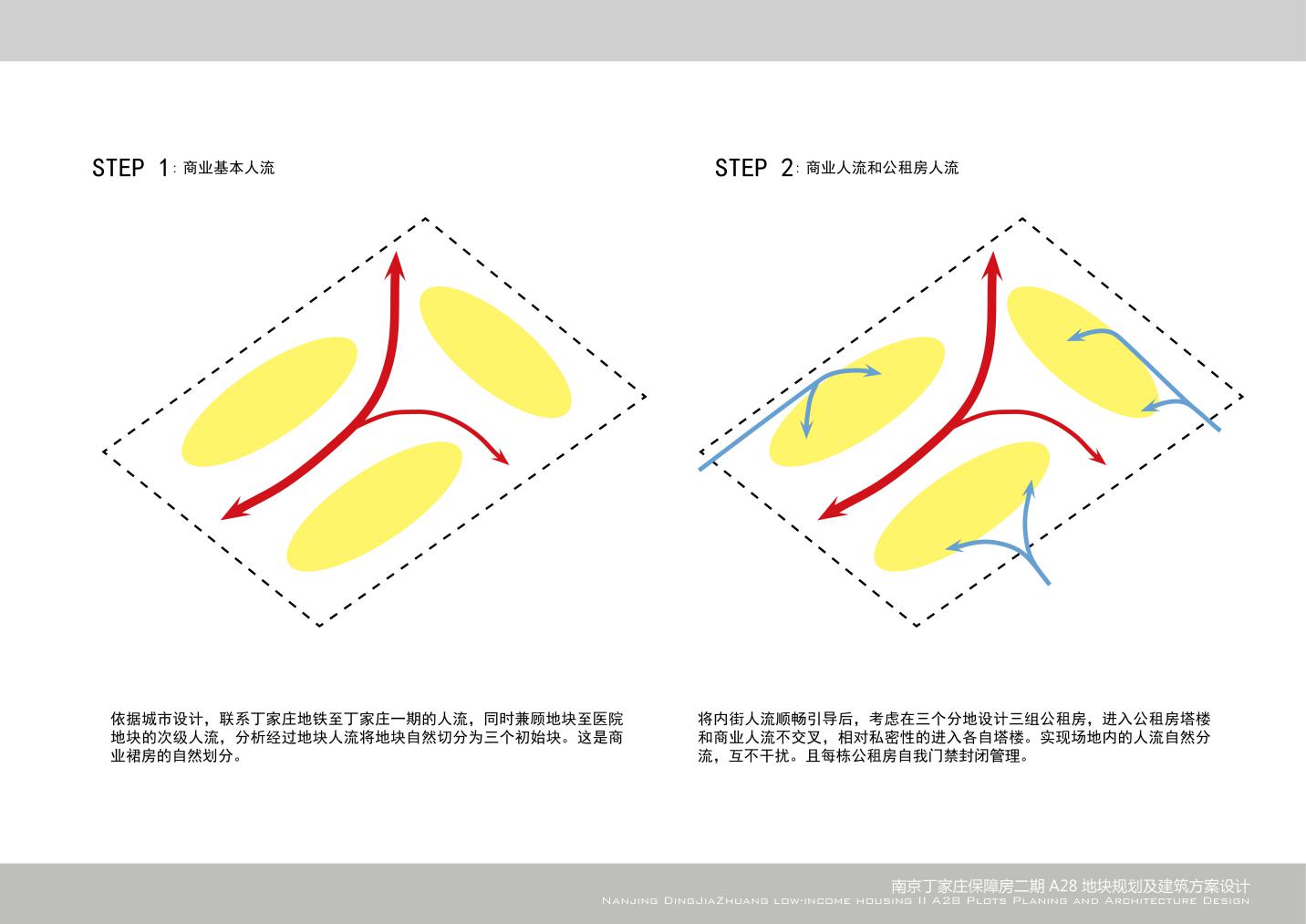

依据城市设计中对人流的总体设计,A28内街中联系丁家庄地铁至丁家庄一期的人流,同时兼顾地块至医院地块的次级人流,分析经过地块人流将地块自然切分为三个初始体块。将内街人流顺畅引导后,在三个场地区域设计三组公租房,进入公租房塔楼和商业人流不交叉,相对私密性的进入各自塔楼,从而实现场地内的人流自然分流,互不干扰,且每栋公租房门禁独立封闭管理。

底层配套社区顺应人流,达到地块可建地上总建筑面积的25%。规模控制在三层,基地覆盖率42%和广场交接的裙房的退台空间,加强了和城市空间的过渡,且形成舒适的商业界面。三基本形体之间在空中二三层进行连廊形式的联系,联动商业体之间的人流,形成商业内部环。

图3.社区空间尺度序列精细化设计

2.2高品质绿色建筑设计关键技术

2.2.1基于性能化的建筑空间风环境参数化设计

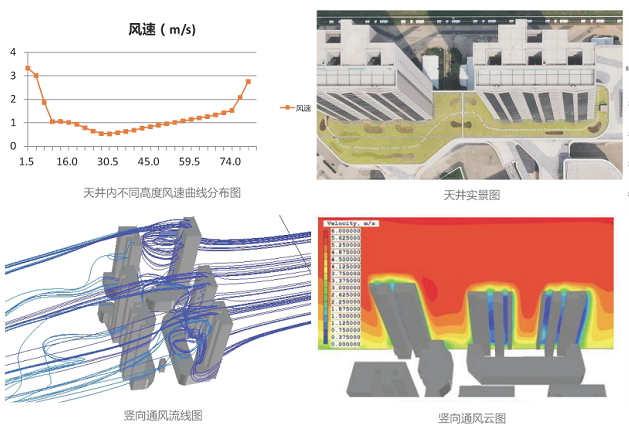

a.室外风环境平面优化设计

在方案阶段优化建筑总图布局,结合南京主导风向,将东南角的底部商业向东调整,打开了场地的通风界面,形成了东南-西北方向的通风通道,促进场地自然通风,克服了早期方案存在较大涡流、住区西北方向大面积范围内风速较小等问题。

|

| |

| ||

图4.风环境平面优化 | ||

通过建筑方案优化设计,夏季/冬季符合场地舒适度要求的范围达到70%/85%。冬季建筑区域风速基本处于0.3~3.2m/s,风速放大系数约为1.62;夏季建筑区域风速基本处于0.3~4.5m/s,最低风速出现在建筑物的背风侧,最高风速出现在建筑群的通风巷道。

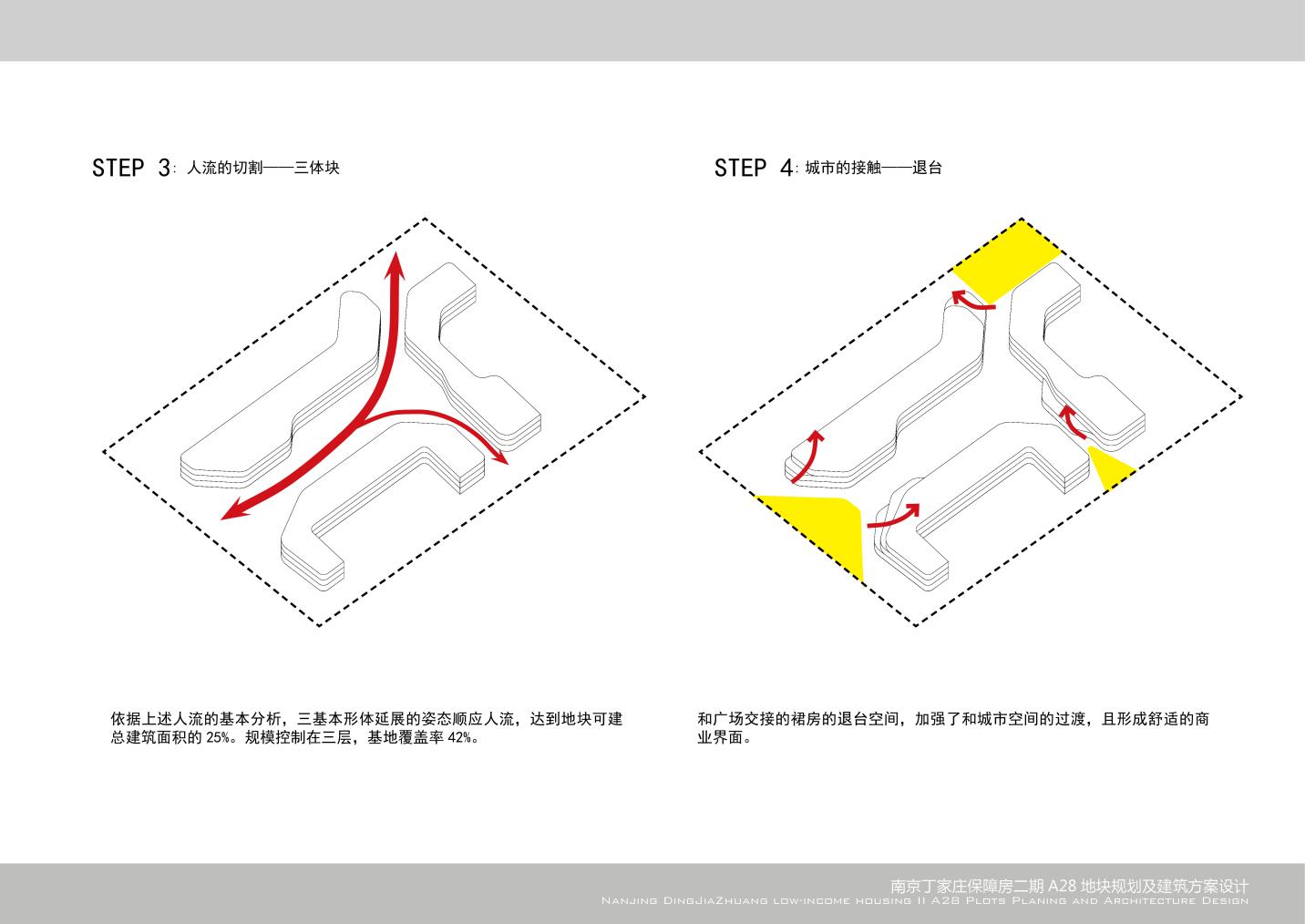

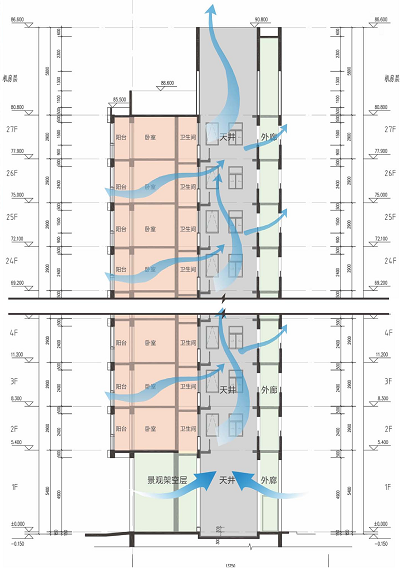

b.结合架空层单体建筑通风采光优化设计

住宅底部的局部架空以及竖向通风采光井(4MX4M )的设置,加强了拔风效果,同时有效引入室外空气进入楼内,最大程度的改善了东南侧建筑的楼内通风效果。

图5.局部架空及通风采光井优化

室内形成了多条通风通道,厨房、卫生间设置于建筑单元的负压侧,自然通风将厨房、卫生间的污浊空气通过天井排出,防止异味因主导风反灌进入室内其他居住空间。

通过设置采光井,实现了全明厨卫,根据采光模拟分析可知,平均采光系数为3.94%,较国家标准要求提高了71.8%。

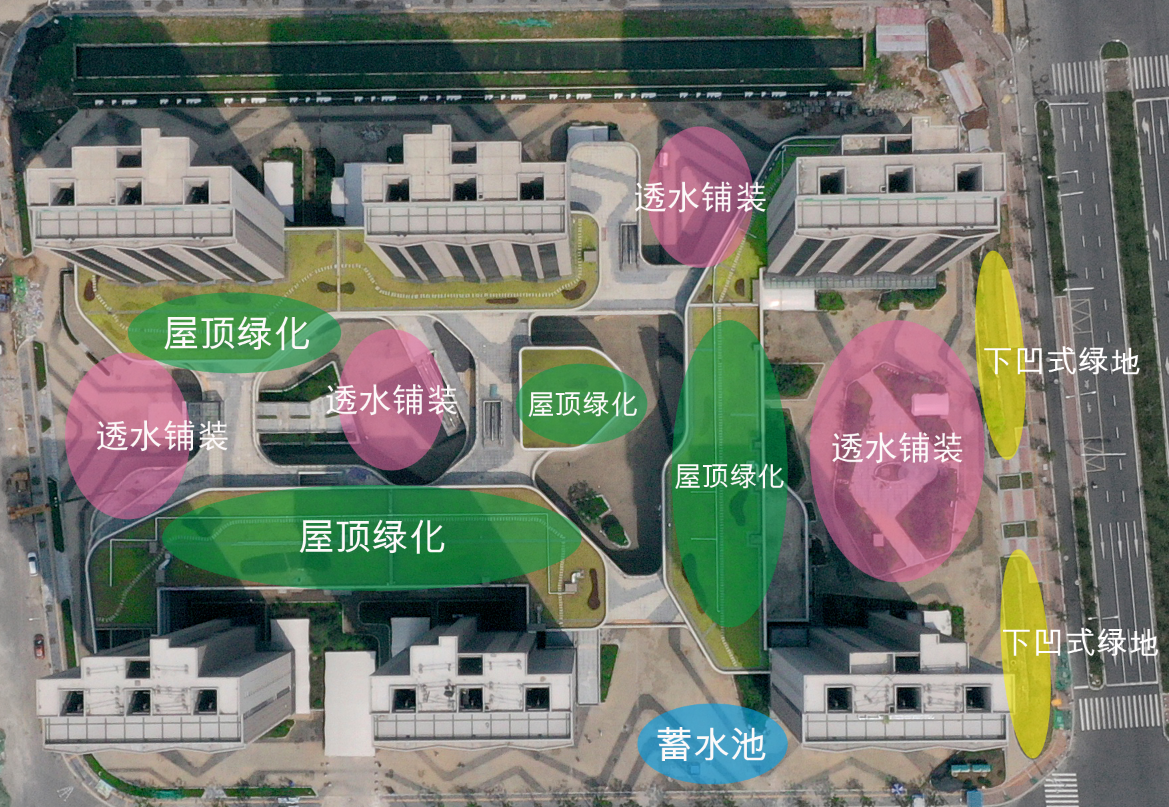

2.2.2基于海绵城市理念的场地设计

本项目位于丁家庄海绵城市试点片区,海绵城市工程建设要求如下:年径流总量控制率≥80%;综合径流系数≤0.5;排水防涝标准达到有效对应3年一遇降雨;面源污染削减率达到50%。规划设计阶段从低影响开发设施的布局、道路优化、景观优化三方面进行住区“海绵化”设计:设置100%透水铺装、70%屋顶绿化以降低场地综合径流系数,设置100m³雨水回用系统、122 m³下凹式绿地生态缓冲带实施地表径流调蓄控制。

图6.海绵城市设计分布图

a.100%透水铺装

整个场地铺装均为陶瓷透水砖(面积4930㎡),室外硬质铺装地面中透水铺装比例达到100%,透水铺装作为生态排水设施,可将降雨渗透率由硬化路面的10%~15%增加到75%以上,大幅降低场地综合径流系数,提高场地雨水自然入渗能力,减少地表径流量,削减洪峰,避免大暴雨或连续降雨造成城市洪涝灾害。

b.屋顶绿化

项目设有屋顶绿化面积4328㎡,屋顶绿化面积占可绿化面积的70%。大面积屋顶绿化的设置,通过将建筑艺术和绿化技术融为一体的方式打造住区新绿化空间,从而增加住区绿化量、改善住区环境。

c.下凹式绿化缓冲带

项目根据场地竖向北高南低、西高东低,沿东侧广场布设绿化生态缓冲带,上层设置斜坡式植被缓冲带,中间铺设生态石笼护坡网防止雨季雨水冲刷土壤,下层布设下凹式绿化带,同时设置溢流口,保证暴雨时径流的溢流排放。整个下凹式绿化带实际面积815.22m2,平均下凹深度0.15m,雨水调蓄容积可达122m³,下雨时形成一个天然的“蓄水池”,大面积快速消纳广场径流雨水,并削减面源污染。

d.雨水回用

项目根据雨水排水管网布置,收集整个场地雨水汇入末端100立方雨水收集池,采用“雨水→初期径流弃流→沉淀→过滤→消毒→清水池→雨水回用”工艺流程,水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准后用于绿化浇洒、道路冲洗,经水量平衡分析,场地杂用水采用非传统水源比例达到100%,实现雨水的资源化利用。

图7.雨水设备机房实景图

2019年8月10日,南京因台风“利奇马”影响,最大降雨量63.2mm,住区所有路面基本无积水,项目海绵城市建设初见成效。

图8.“利奇马”降雨实景图

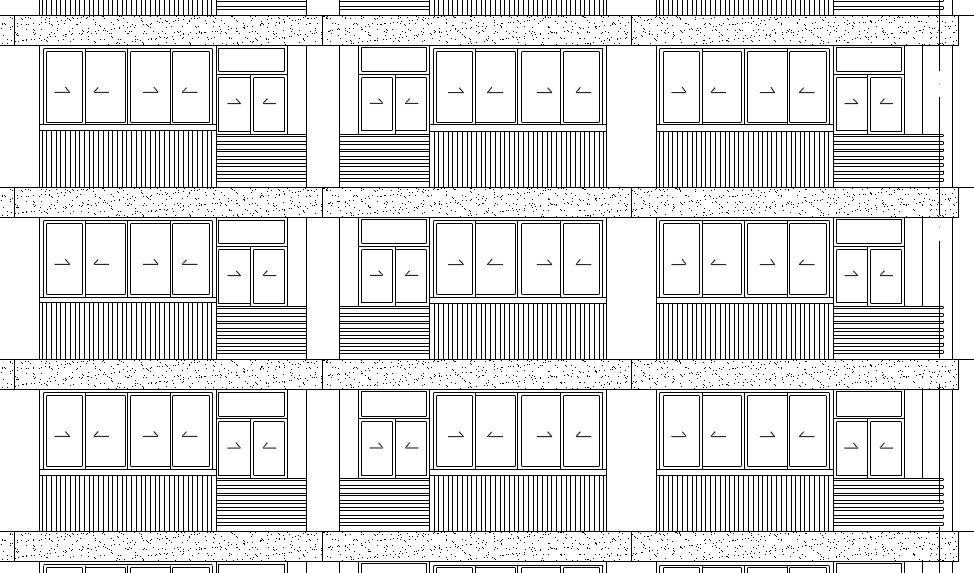

2.2.3高性能复合夹心保温围护结构技术

本项目应用的预制夹心保温外墙板(60mm厚外叶墙板+ 50mm厚B1级挤塑聚苯板保温层+200mm厚钢筋混凝土内叶墙板)集承重、围护、保温、防水、防火、装饰等功能为一体,取消了外墙的砌筑抹灰等现场湿作业,提高了建筑质量,实现无抹灰、无砌筑、无外脚手架的绿色施工。

通过提高建筑围护结构隔热保温性能,降低建筑的供暖与空调能耗,改善室内热环境,提高建筑物室内热舒适度,本项目节能率不低于70.53%,采暖空调耗电量指标不高于18.86kWh/㎡。

图9.三合一复合夹心保温外墙板

2.2.4与建筑立面一体化设备设施优化设计

a.太阳能光热应用与建筑一体化技术

项目每户均设置1.8m2阳台壁挂式太阳能,集热器与阳台外飘板成75度夹角一体化设计,使其能最大限度的得到太阳垂直光照,提高集热效率,从而大幅降低项目整体热水系统运行费用,达到节能环保效果。

b.空调机位、阳台板一次成型

以往工程中空调板与阳台板分开制作安装,施工困难且不安全。本项目将阳台板和空调机位一次浇筑成型,阳台预留部分区域放置空调室外机,施工安全、快捷。同时通过梯形阳台的布置,在标准化的基础上实现了立面的多样化造型。

图10.空调机位、阳台板示意

2.2.5装配式装修设计

a.装配式架空地面

本项目采用的装配式架空地面应用在卧室和客厅,其架空构造可提升室内隔声效果。

图11.架空地板

b.整体厨卫应用

本项目采用了集成卫浴,集成了整体防水底盘、装配式墙面、装配式吊顶以及功能洁具,整体防水效果突出,避免了传统卫生间空鼓、开裂、返潮、返味等质量通病;采用了集成厨房,橱柜电器一体化设计,柜体与墙体的预留挂件高度契合,稳固安装。厨房墙板、地板以硅酸钙复合板为材料,防火、防油污且易于清洁打理,实用性强。

2.2.6高节水性能卫生器具应用

项目除坐便器为2级用水效率等级,其余所有卫生器具(厨房龙头、脸盆龙头、淋浴龙头)用水效率等级均达到1级,通过卫生器具节水性能的提高,减少卫生器具的用水量,从而节约用户用水量,提高整个项目水资源利用率。

2.3高品质保障性住房高质量绿色建造关键技术

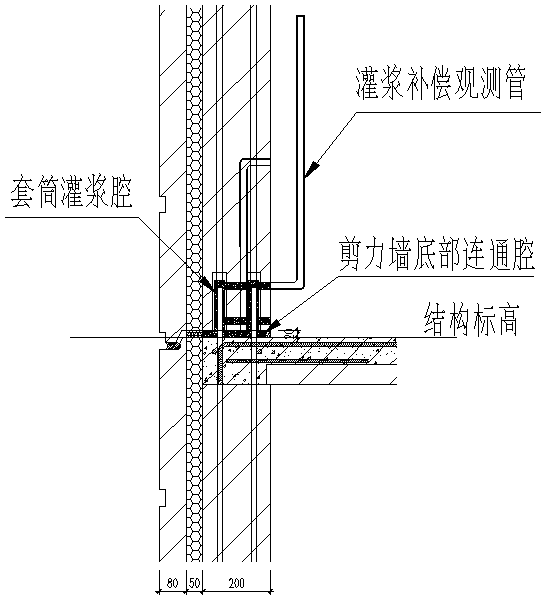

2.3.1提升套筒灌浆连接可靠性的技术创新措施

图12.预制剪力墙灌浆补浆排气观测管设置剖面示意图及现场安装

套筒灌浆仅为设置灌浆孔、出浆孔,灌浆密实度无法查看,且无成熟的检验标准及无损检测方法,本项目创新性的研发了灌浆补浆观测装置,保障套筒灌浆连接的灌浆密实度。

2.3.2高精度铝质模具技术

本工程标准层墙柱梁板采用铝合金模板这项绿色环保的新材料。与传统工艺相比,具有自重轻、承载力高、整体性好等优点。

图13.铝膜应用实景图

2.3.3全现浇空心混凝土外墙技术

通过铝模及结构拉缝技术可实现全现浇空心混凝土外墙。通过对建筑外门窗洞口、防水企口、滴水线、空调板、阳台反坎、外立面线条等进行优化,实现主体结构一次浇筑成型,免除外墙的二次结构施工和墙体内外抹灰工序,减少外墙和窗边渗漏等质量问题,提高结构的安全性和耐久性。

2.4基于BIM技术的全过程数字化、信息化关键技术

2.4.1基于BIM技术的数字化设计应用

项目主要采用BIM软件创建建筑、结构、机电、预制构件三维信息模型,配合Lumion、Fuzor、Naviswork等应用软件,进行碰撞检查及施工模拟,最大效率应用模型。

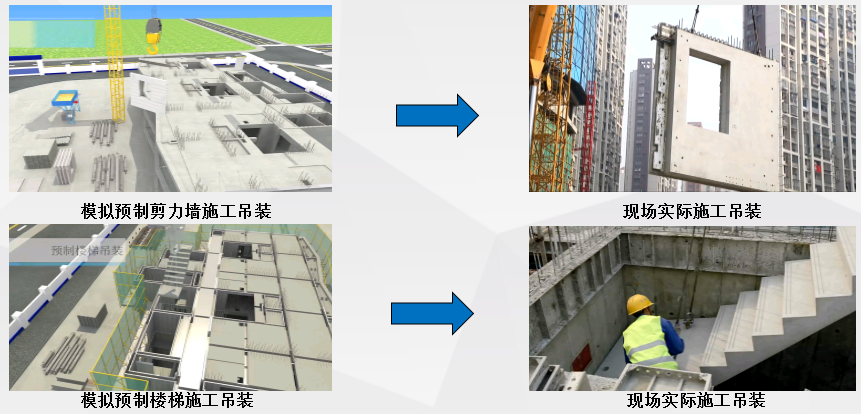

2.4.2基于BIM技术的数字化建造应用

利用BIM相关软件对吊装顺序及工艺进行三维模拟,提前通过BIM规划模拟先吊装哪块构件,后吊装哪块构件,提前发现吊装过程中可能存在的问题,进一步优化施工流程及施工方案,并对工人进行可视化交底,确保构件准确定位,实现高质量的安装。

图14.BIM模型指导施工

项目在成本可控的情况下,达到三星级绿色建筑标准,形成具有装配式特色的绿色生态保障性住房社区。

通过技术集成,本项目建立了较为完善的、可推广、可复制的低成本、高效益绿色建筑产业化技术集成体系,满足了成本可控、质量可控、运维可控的三大需求,可在保障性住房建设中大规模推广应用。

信息提供单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司