您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-06-23 13:53

时间:2020-06-23 13:53  浏览:0

浏览:0

作为我国首座以海洋为主题的国家级、综合性、公益性博物馆,同时也是落户在天津的首个国家级博物馆,国家海洋博物馆设计如何在弘扬我国海洋文化的同时,体现“适用、经济、绿色、美观”的新建筑方针,一直是创作团队关注的重心,也是一项来自使命的考验。

项目选址于天津滨海旅游区,滨海旅游区坐落在滨海新区北部生活片区,中央大道与海滨大道贯穿区域南北,馕腹内陆,靠近渤海,处于京滨发展轴和东部滨海发展带的交汇处 ;背靠京津唐城市圈,公路、铁路、空中交通便捷。国家海洋博物馆项目选址位于滨海旅游区南湾南侧,西距海滨大道 2公里,南邻产业大道延长线,东北面沿海,距渤海监测监视基地1.5公里、距远望主题公园2公里、距贝壳堤保护区2.5公里、距航母主题公园7公里。海洋博物馆周边6平方公里整体定位为中国海洋文化博览产业基地、生态宜居旅游城区。

项目用地东西方向长430.1米,南北方向长425.1米,规划可用地面积 15万m2,用地为填海造陆形成,地势平坦。总用地面积15公顷,总建筑面积 8万m2,建筑层数 5 层,建筑总高度(最高点)33.8米,采用钢框架结构。建筑造型运用隐喻的手法,外形似跃向水面的鱼群、停泊岸边的船坞,优美但不具象,通过柔美的曲线语言令参观者产生对海洋元素无限的遐想。

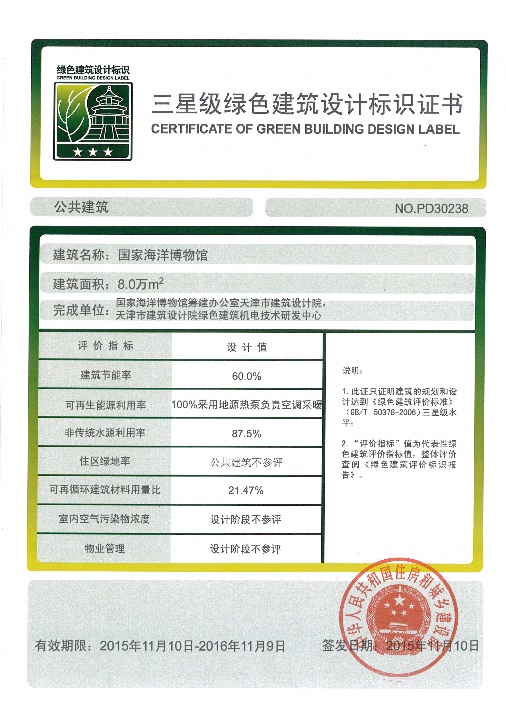

本项目在绿建领域重点关注于BIM技术从规划设计到建设运营的建筑全生命期应用,最大程度实现节材效果,以及可再生能源、非传统水源、智能化博物馆应用。项目已获得三星级绿色建筑设计标识证书。

基于项目独特的场地环境和滨海气候条件,规划阶段基于BIM技术采用计算机模拟软件,通过综合模拟分析风环境、光环境、热负荷等,指导建筑体块推演,优化建筑布局、朝向与体型系数。

此外,本项目采用了高性能围护结构、垂直埋管地源热泵供冷供热系统、排风热回收、室内空气质量监控系统、建筑智能化系统、综合能源管理系统等绿建技术,达到了建筑节能率60%,100%采用地源热泵提供空调采暖,非传统水源利用率87.5%,可再循环建筑材料用量比21.47%等绿建指标。

国家海洋博物馆的总体规划呼应了所在区域的轴向规划 :一条南北向中央轴线和一条东西走向的绿轴在博物馆的前庭交会。从海博路起始的南北向中央轴线开创了一条宽阔的人行林荫大道,与拟建博物馆的入口轴线并行,一路延伸至南湾及未来的大型船区域。东西向绿轴与南北轴交会处聚合成一个主要空间,形成了海洋广场。

博物馆根据使用性质和使用人群的差异,将各功能又划分为对外开放区与业务办公区两大部分。两者体量相对独立,各自体现使用特点,同时相互咬合,具有便捷的内部通道联系,形成统一的整体。

公众藏品区 :按照国家海洋博物馆展陈大纲内容设置,结合现代大型综合性博物馆的展陈设计理念,与海洋文物展品特殊的大空间要求,陈列区主要设有基本陈列、专题陈列、临时展厅等。

公众非藏品区 :在公众服务区中设置共享大厅,含售票处、接待、咨询、观众导览、存物处、纪念品出售处、公共餐厅、咖啡厅、观众休息处、厕所以及报告厅和特效影院 ;同时结合展览空间配套设置参观休息区与餐饮区等。

非公众藏品区 :由藏品库房、藏品保护制作修复中心、文物鉴定中心、研究中心和资料信息中心组成。其中,藏品库房包括藏品库房、缓冲间、藏品暂存库房等 ;

藏品保护制作修复中心包括实验室、修复室、文物复制室、标本制作室、熏蒸室、声像制作,并考虑设置综合办公室及会议室等 ;文物鉴定中心设置文物鉴定室、文物编目室、信息采编室、鉴定咨询室等。

图1. 二层平面图

本项目位于寒冷地区,外墙体采用300厚蒸压砂加气混凝土砌块,密度为500kg/m³,导热系数为0.14W/(m2.k),强度等级不低于A3.5;屋面保温材料选用泡沫混凝土(容重小于500kg/m3)(燃烧性能为A级),外檐门窗、幕墙采用断桥铝合金中空(辐射率≤0.15)Low_E真空玻璃或内填氩气,实现了围护结构的节能优化,使得围护结构各部分的传热系数达到:屋面0.33W/(m2•K),外墙0.4W/( m2•K),外窗西2.00 W/( m2•K)、北1.80 W/( m2•K)、东2.00 W/( m2•K)南1.60 W/(m2•K),优于《天津市公共建筑节能设计标准》(DB29-153-2010)中的要求,窗墙面积比分别为:东向0.22;南向0.65;西向:0.12;北向0.43,均满足窗墙比限制要求。通过围护结构的节能优化,本项目建筑节能率达到60%,优于当时天津市50%的节能要求。建筑外墙面材料为铝镁合金单板,采取面层为亚光饰面,玻璃采用低反射率LOW-E玻璃措施避免光污染,幕墙反射比为0.15,对周围环境不会造成光污染。

图2.实景照片

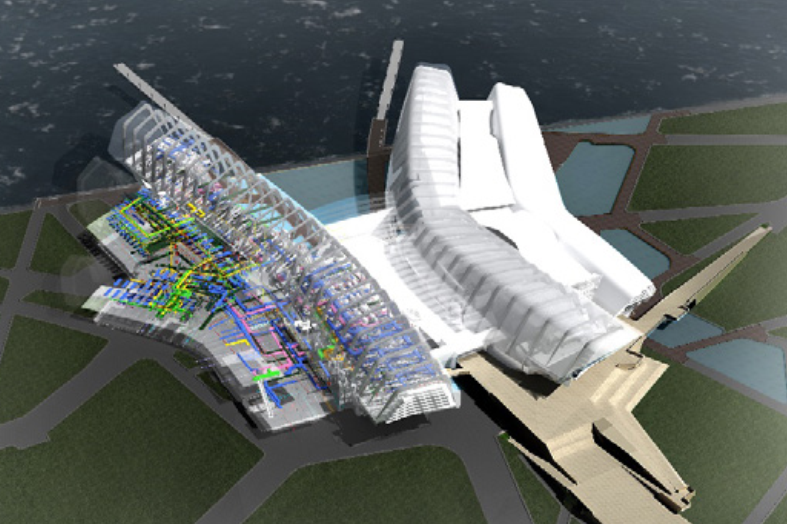

因建筑造型、空间、管线系统较为复杂,BIM技术在本项目设计中发挥了重要作用,解决了非线性建筑形体内、外空间的结合、非线性建筑形体与结构体系的交互设计、非线性建筑表皮有理化、内部空间与设备管线集成等技术难点。例如,运用参数化表皮设计最经典也是最常用的“干涉”、“渐变”方法来诠释表皮的设计。在纵向构成上,我们可以观察到建筑整体立面是从等边的六边形逐渐变形为菱形的过程。运用参数化手段对表皮进行拆分,规格化表皮等处理最终将建筑表皮嵌板规格数量控制在可接受的范围之内。同时结合有理化的表皮来微调结构斜撑的布置,使结构构成逻辑与表皮龙骨布局保持一致,最大化节省龙骨用量。

图3.BIM管线综合模型

结合建筑的复杂形体和使用需求,采用了钢、混凝土混合结构形式,为精确合理地进行结构计算分析,通过 BIM 提取三维定位线,利用插件导入结构分析软件,并对相关图元赋予构件及截面属性,据此搭建结构受力模型。随后施加荷载,设定参数,利用有限元软件进行结构体系受力试算,得到合理的受力分析结果。通过各工况下内力分析图、位移形变图、周期阵型图等,判断结构的受力性能,优化支撑体系布置方式,比较含钢量,最终得到最优结构布置方案。

此外,本项目注重最大程度采用可再利用、可再循环材料,包括:钢材、铝合金型材、门窗玻璃、玻璃幕墙等。经计算,可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例达21.47 %。

因展览功能需求不适合进行自然采光,本项目重点对共享大厅、办公区域、以及分布于各层的休息区进行了自然采光优化设计。例如,在进深较大的共享大厅顶部设置采光天窗和外遮阳构件,在降低照明能耗的同时,营造出明亮舒适的自然光环境。

图4.共享大厅效果图

国家海洋博物馆建筑内大部分空间为展览空间,不适合进行自然通风,仅在局部设有办公空间,因此本次模拟仅对办公空间进行自然通风分析。经统计计算,夏季、过渡季办公区域的自然通风量均大于2次/h。

本项目展厅等主要功能房间设置二氧化碳,空气污染物浓度检测,进行数据采集及报警,检测进排风设备的工作状态,实现自动通风调节。二氧化碳浓度监控装置根据人员密度及活动状况调节新风供应量,过渡季按一定时间间隔测量室内、外空气的干球温度和相对湿度,计算室内、外空气的焓,并加以比较,当室外空气的焓值低于设定焓值时全新风运行,消除室内余热。

本项目采用温湿度独立分控技术,藏品库采用机房专用空调机组,办公区域采用空调末端+新风系统,其他区域采用全空气处理机组。机房专用空调机组将接有空调冷水供回水管道、空调热水供回水管、加湿管道。在夏季,为保证库房的湿度精度,还会对已经降温除湿度的库房送风进行再热处理,在每间库房的送风支管上设置0.75kW的电再热装置,从而达到微调相对湿度的目的。全空气处理机组包括对空气的过滤、冷却除湿、冬季加热、加湿、消声等功能。座椅自带送风口。新风机组具备对处理空气进行过滤、能量回收、加热、冷却、加湿功能。新风机组设置热回收装置,以在冬、夏季节减少新风能耗。

本项目照明设备选用T5光源的嵌入式灯具或高光效LED灯。照明控制采用灯光智能照明控制系统,设计遵循以下原则:

A.充分利用共享大厅的采光天棚,把自然光与人工光有机结合。把光源的发热量降至最低;利用照度传感器及时间继电器控制该部分空间的人工照明;

B.办公室等具有采光条件的房间,灯具平行于采光窗方向划分回路,利用亮度传感器自动控制灯具的开闭,亦设置就地控制的场景开关。

C.无采光条件的走道、楼梯间及公共卫生间采用红外/震动感应装置,人来灯亮,人走灯灭(或人走灯暗)。

D.珍品展柜照明:应对珍品展柜总曝光量应加以限制(包括展览时和非展览时的全部光照),因而采用红外感应装置,人来灯亮,人走灯灭。

E.普通展厅照明:展品布展确定后,维持背景照明照度,约占整个照度的20%~30%,展品局部照明利用红外感应装置,人来灯亮,人走灯灭。

F.会议室、多功能厅等照明要求较复杂的场合设置就地场景控制(结合会议系统设置)。

G.景观照明及室外照明:场景控制及时间继电器控制。

图5.展厅实景照片

本项目建筑能耗监测系统由数据采集处理系统、数据中转站、数据中心以及能耗分析系统四个部分组成。系统可以对馆内的中央空调、水、电、气等能耗数据进行采集和查询,实现对馆内能耗的全面检测。

能耗数据采集器用于对建筑中各个能耗计量点的数据进行汇总和上传。支持遵循《DL/T645-1997多功能电能表通讯规约》协议的各种电能表、空调冷热功量表,支持采集和实时采集两种采集方式,并能在网络故障时自动在本地缓存能耗数据,在网络故障恢复后自动续传已缓传的所有数据。安装节能数据管理平台软件和数据服务器的数据中心,具备能耗实时监测、远程传输、数字化综合管理功能。具备与各种数据采集设备进行数据实时通讯功能;构筑符合节能监管内容及要求的数据库;具备能耗数据实时监测显示、统计分析、数据存贮、报表管理、指标比对、数据上传等功能。

本项目采用的主要冷、热源形式为垂直埋管地源热泵供冷供热系统。采暖空调系统总冷负荷为10900kW,总热负荷为8386kW。地源热泵系统承担冷负荷10900kW,占整个负荷的100%;承担热负荷8085kW,占整个负荷的96.4%。可再生能源共承担冷热负荷比例达到98.4%。

三、总结

本项目通过规范构建BIM模型,将各种项目信息汇总到BIM模型中,借助BIM与其他数字化技术的集合,实现BIM在建筑全生命周期的各个阶段逐步创建、传递和应用。在设计的各阶段有效利用BIM技术的优势,实施分析模拟指导设计,创建各专业协同模式,达到提高整体设计效率、提升设计质量的目的。

以“低影响开发”为原则,通过场地环境模拟,确定项目实施总体布局及体块方案。积极运用模拟软件分析,指导方案在建筑立面造型、开窗形式、结构体系、气流组织、自然通风等方面优化设计,并借助BIM与其他数字化技术的集合,对建筑外檐的不规则尺寸的铝制挂板进行参数化设计,减少不规则尺寸开模带来的成本增量,减少建设投资。

信息提供单位:天津市建筑设计院