您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-07-21 14:37

时间:2020-07-21 14:37  浏览:0

浏览:0

北京城市副中心城市绿心位于北京城市副中心的东南部,是副中心控制性详细规划中“两带、一环、一心”绿色空间结构中的“一心”,位于通州创新发展轴和生态文明带的交汇处。功能区占地面积为11.21平方公里,定位为通州的文化传承展示区和生态修复示范区。城市绿心正北组团为通州的商务办公区、西侧组团为综合配合服务区和通州交通枢纽、南侧组团为张家湾组团,是以科技、研发和居住为主的综合性组团。绿心承担了周边组团至整个通州的生态休闲和文化传承的功用,是通州区的市民活力中心。

北京城市副中心城市绿心由北运河及大尺度绿化空间作为蓝绿交织的生态底板,形成一心四组团的功能结构。中部为绿色空间,以绿化工程为主,占地面积5.58平方公里。西北侧的市民文化休闲组团为城市绿心的起步区。主要分布有图书馆、剧院和博物馆三大建筑及其他配套的附属设施。正南侧为体育服务组团,主要分布一个主体育场馆和三个副馆。

城市绿心秉承以人为本、生态优先、文化立城的原则,将开放共享、生态安全、文化传承等理念贯彻落实城市绿心全生命周期。坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的要求,落实城市副中心“两带、一环、一心”的绿色空间结构,采用先进理念和前沿技术推进城市绿心建设,治理和改善工业遗存重污染区域的生态环境,打造公众参与和互动的开放共享生活风尚中心,形成东方文化、地域文化、园林文化创新融合的生态景观,构建与北京城市副中心相适应、人与自然和谐发展、城乡一体统筹推进、全民参与共建共享、管理服务优质高效的发展新格局,为北京城市副中心的建设奠定扎实的生态环境基础,打造有生命的城市新地标。

根据北京城市副中心城市绿心“营造功能复合开放共享的市民活力中心”、“体现东方智慧与中华文脉的文化集聚区”和“重污染修复的工业遗存生态治理示范区”三个目标制定了6个一级指标和30个二级指标,分别从开放共享、绿色慢行、文化传承、资源高效利用、重污染修复和生态环境进行控制。

以人民体验感为核心,分层地权创新管控,实现地上地下空间无缝衔接。城市绿心以人民体验感为核心,大力推进用地分层控制和审批的模式,细化地上地下空间的管理和协同措施。在北京城市副中心城市绿心起步区根据地上地下空间的不同功能,划分不同权属边界,分别控制具体指标。通过分层地权管控,提高绿心起步区土地的利用效率、使土地利用不仅实现了空间上的无缝衔接,还具有法定规划的支撑。分层地权管控使得土地利用与管理也更加灵活。

起步区三大建筑与共享配套设施在地上、地下和景观实现了一体化连接与设计,地上地下空间无缝衔接。人员可以通过配套共享设施,在地下实现三大建筑之间,三大建筑与地铁间的快速流转,缔造开放、共享的市民活力中心。

丰富市民绿色出行方式,构建多模式多层次便捷绿色交通,结合功能分区实现绿色交通全覆盖。城市绿心内部与外部交通通达,共规划4条城市轨道交通,5个轨道车站,其中4个为换乘站。与通州通过快轨、快速公交等多样化轨道交通连接,构建多模式多层次便捷绿色交通。内部区域结合起步区和绿心公园出入口布设公交车站,实现交通站点500米范围全覆盖。中部空间通过自行车与自行车的慢行道路设置,丰富市民绿色出行方式,促进市民活力中心的形成。

城市绿心以“千年惠林”为主题,打造东方智慧的特色文化名片。营造近自然森林景观,构建永续生长的森林。生态保育核位于绿心的中心,占地80公顷,作为动物栖息区和近自然造林手法的实践区。内部通过选择及搭配树种,使林分建立、抚育、采伐的方式与潜自然植被相接近,使林分能进行接近自然的自发生产,形成森林生物群落动态平衡的近自然生态系统,构筑永续生长森林。初步实现10-20年永续森林初具规模,50-80年实现永续生长的稳定森林生态系统。

千年运河文化的体味与传承,体现东方智慧与中华文脉的文化集聚区。通州,古时称潞水。到金代在此设州治,“以漕运通济”,故称通州。通州是典型的因河而生、因河而兴的城市。绿心设计从清朝《潞河督运图》画轴中提炼出建筑、船只、街道、农田、码头、商业活动,通过考古发掘,重修废弃的运河故道,设置了传承运河文化的一故道两柳堤三景区八节点。

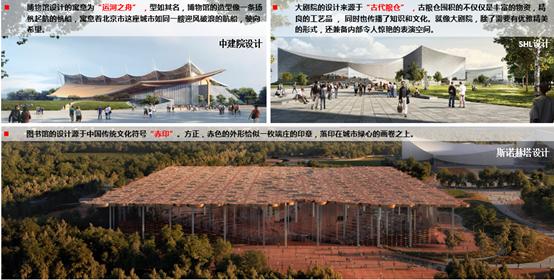

三大文化建筑汇集成文化组团,打造区域文化服务核心,高度共享,传承文化,缔造活力。

结合污染风险等级和污染物类型采取差异化的生态治理方法。城市绿心原化工厂的污染区域结合污染风险等级和污染物类型分为三级,采取差异化的生态治理方法,结合土壤修复过程进行景观化改造,建立从规划设计、建设阶段、运行阶段全生命周期的风险管控方案。

将污染地块列为生态保育核,保育核限进,通过覆土阻隔,形成自然降解的生态治理恢复系统。保育核施工和运营期间进行全方位监测与数据评估。以5年为一个监测周期,动态优化调整,严禁污染扩散。

从工业遗址到生物乐园的演替之路。

保留原东方化工厂路由、遗址、废旧机器零件,构建遗址公园。绿心在保存所有在地乔木的基础上,通过植物播种、种植混交林、 异龄林等多种方式,构建不同类型植物群落,营造林、灌、草、湿地多元生境。通过营造密林、疏林、灌草、森林湿地生境,设置动物栖息设施,形成多样化的生态系统。让老工业遗址在污染生态修复的同时回归自然的生物乐园。

建设先进超前的“城市智心” ,推进宽带光纤网和5G移动网络建设,建设泛在互联、绿色低碳、开放活力、创新共享的城市绿心。

规划区用“绿色”调蓄景观湖替代“灰色”的调蓄池,区域调蓄面积达到4.9万m3,全面提升规划区的雨水调蓄能力,减灰增绿。

城市绿心的海绵专项设计与景观设计、防排涝设计相融合。将绿心内水体驳岸营造为滨水休闲走廊,实现河道出水断面水质高于补水点进水水质,把绿心变为通州的“海绵绿心”示范区。

通过在每个地块建设综合能源站,利用地源热泵、水蓄能技术,极大的利用了地热能。此外还在游客服务中心和文化科普驿站布置屋顶光伏发电系统,在室外停车场设置光储充一体化充电桩。

绿心根据现状特点和高定位,制定了严格的绿色建筑规划指标。要求内部新建政府投资公益性建筑和大型公共建筑三星级比例达到100%,其他公建建筑二星级比例达到100%。高于北京市要求政府投资项目和大型公建全部实现绿色建筑二星级要求和北京城市副中心规定全场项目按照二星级及以上不低于70%,一星级及以上不低于100%的要求。

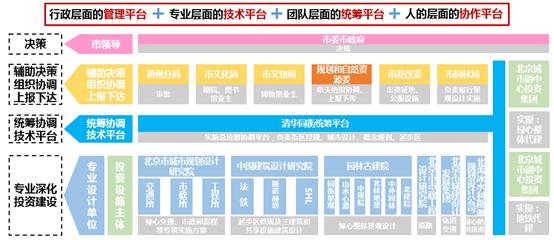

建立起步区实施建设平台。由市委市政府进行决策,下属委办局如通州分局、市文化局、市文物局、规划和自然资源委、市发改委、市园林局进行辅助决策、组织协调和上报下达。统筹协调技术平台由清华同衡统筹平台实施,负责街区控规、城市设计、概念规划、起步区等统筹协调。最后由专业设计单位和投资实施主体进行专业深化投资建设。

建立城市绿心规划平台,采取工作营方式推进规划设计相关工作。为综合协调起步区三大建筑及周边一体化建设工作。融合各专业技术力量,形成开放、动态、协同的实施平台,工作营分为规划设计、政府管理、业主及建设单位,城市绿心规划建设相关工作按照绿心层面和起步区层面的不同专题由不同单位统筹。

成立城市绿心园林绿化建设工作专班组,全面统筹监管城市绿心园林绿化建设相关工作。2018年5月,为加强城市绿心绿化工程建设,规范履行工程建设手续、统筹推进工程建设进度、严格施工过程质量管理,确保高标准、高水平、高质量实施工程建设而成立,下设秘书组、前期规划组、建设管理组3个小组。

常规技术型协作由政府团队方向把关、设计团队提供方案,造成两者的分离。城市绿心寻求适宜的平台协作方式,树立“协调规划”意识,全周期贯彻核心设计理念。协作方式由常规技术型向交互协调型进化,即时反馈协调,发挥各团队优势,更深度合作,融合行政层面的管理平台、专业层面的技术平台、团队层面的统筹平台、人的层面的协作平台。

信息提供单位:北京清华同衡规划设计研究院有限公司