您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-08-10 15:33

时间:2020-08-10 15:33  浏览:0

浏览:0

雄安新区是以习近平同志为核心的党中央对深化京津冀协同发展作出的一项重大战略部署,对承接北京非首都功能、探索人口密集地区优化开发模式、调整优化京津冀空间结构、培育推动高质量发展和建设现代化经济体系的新引擎具有重大现实意义和深远历史意义。雄安市民服务中心作为河北雄安新区成立以来首个大型建筑群,其在建设过程中贯彻落实党中央国务院建设雄安新区的决策部署,以“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的总体要求,打造整个新区绿色建筑发展的标杆。在高质量绿色建筑的发展中做出示范作用,为我国绿色建筑发展提供了思路和方向。

雄安市民服务中心场地总用地面积为242449.35㎡,总建筑面积105399.41㎡,绿地率30%,项目内建筑分为四个组团,分别承担着雄安新区政务服务、规划展示、会议举办、企业办公等多项功能。

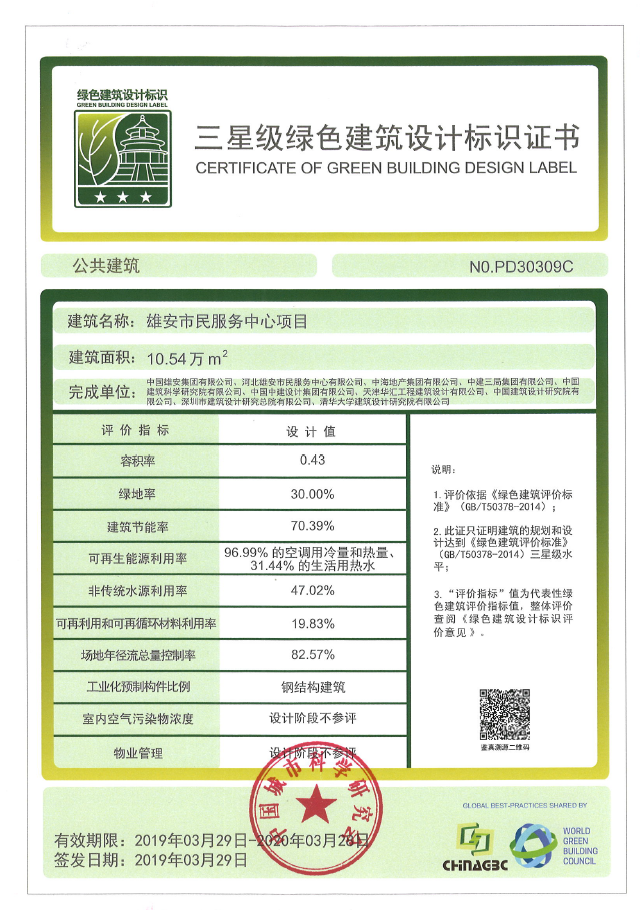

基于雄安市民中心的高点定位,雄安市民服务中心在设计时提出了“绿色建筑+”的理念,即将被动式技术、装配式技术、海绵城市、智慧城市、健康建筑、综合管廊等六大理念融到绿色建筑中去,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的绿色园区。雄安新区绿色建筑的建设模式对我国绿色建筑的高质量发展具有标杆引领意义。项目于2019年3月份获得绿色建筑设计标识证书。

图1 项目标识证书

项目的设计本着经济、适用、快速、低成本以及生态优先理念,通过降低建筑体型系数,控制建筑窗墙比,完善构造细节,设置高隔热隔音、密封性强的建筑外墙及门窗,将政务服务中心、会议培训中心打造为具有示范性的被动式建筑。雄安市民市民服务中心处于寒冷地区,传热系数的选取是设计时需要重点关注的内容,根据项目装配式钢框架结构体系的特点,政务服务中心、会议培训中心外墙采用岩棉带(200.0mm)+蒸压轻质加气混凝土板(150.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)的做法,传热系数达到0.18W/(㎡·K),门窗采用铝木复合框5mm+12Ar+5mm+12Ar+5mm双Low-E的门窗,幕墙采用无热桥设计保证气密性,铝包木幕墙上下口交界处,采用300mm宽通长的防水隔汽膜,并在分格初对转接件、埋件、锚栓等外露位置用隔汽膜进行特殊处理,气密性达到8级以上,传热系数为1.0W/(㎡·K)。经过计算,政务服务中心单位建筑面积能耗为32.67KWh/㎡,会议培训中心单位建筑面积能耗为38.49KWh /㎡,均比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015标准要求的能耗指标降低17%以上。

整个园区空调系统为能源站统一供给,采用了“再生水源+浅层低温能热泵+蓄能水池冷热双蓄”复合能源系统。能源站内共配置5台热泵机组,其中2台螺杆热泵机组,用于夏季制冷、冬季制热及对蓄能水池蓄热或蓄冷;2台全热回收螺杆热泵,满足夏季制冷、冬季制热的同时制备生活热水,另外一台螺杆机组用于温湿度独立控制空调提供高温冷冻水。项目设置1500m³的蓄能水池,在夜间低负荷谷电时段,向蓄能水池蓄能,蓄能水池在白天高负荷峰电时段进行释能,削峰填谷,减少运行成本。该系统节能环保,实现建筑的供暖、制冷、生活热水的一体化供应。

图2 能源站管理系统

项目的集中生活热水部分采用全热回收热泵主机进行制备,设置两台热水水箱,热水供水温度为55℃,回水温度为45℃。机组利用低谷电时段制备生活热水储蓄再热水箱,夏季优先利用回收热制备热水,其他季节用中水源热泵制备生活热水,不足时用地源补充。

办公、会议、接待等房间采用转轮式热回收型的新风机组,超市、健身、娱乐、后勤等房间新风、排风设显热回收,周转用房设置余热回收。热回收效率为65%以上,经过计算,投资回收期为4.20年。

项目设置温湿度独立控制系统,新风机设加湿,由设置于每个楼座机房内的高压微雾机组提供。

雄安市民服务中心项目所在位置地势较低,因此在建设排水系统时优先考虑将场地内的污水和雨水就地消纳,而不是简单的排放到市政管网中去。场地内西北角设置日处理量500m³的污水站,收集各建筑物排出的生活污水。污水处理站采用模块化地埋式污水处理站,处理工艺为MBR生物反应法,出水供室内冲厕、室外绿化、道路冲洗及景观补水,非传统水源利用为47.02%。

园区在景观设计时引入“海绵城市”的设计理念,在人行道设置透水砖、车行道设置透水沥青,营造雨水花园、下凹式绿地,汇聚并吸收来自地面的雨水,另外设置砾石盲沟、植草沟对场地的雨水进行转输,设置生态湖和净化群落对雨水进行净化。场地内共设置有透水铺装70198㎡,占硬质铺装的面积比例为56.22%,下凹式绿地、雨水花园等绿色雨水基础调蓄设施14457㎡,占绿地总面积比例为19.88%。同时,雄安市民中心在地下设置1.2万立方米的雨水蓄水方沟,将场地的雨水排进蓄水方沟内进行收集和调蓄,并在旱时回灌再利用。经过计算,场地雨水径流总量控制率达到80%以上,达到“小雨不积水,大雨不内涝,水体不发黑,缓解热岛效应”的效果,实现了真正的海绵城市。

项目在建造方式上也实现了绿色发展,整个园区采用了全装配式模块化钢结构体系,主体结构、内外装、设备管线都在工厂生产后,运到现场装配完成[3],装配化率达到80%以上。

企业临时办公区采用了集装箱模块化、集成化建造体系,设计时以4米×12米×3.6米的箱式模块作为基本单位,拼接成1000~1200平方米左右的“十字”单元组合。“十字”单元组合建筑向四周开放,有良好的采光与自然通风,并且最大化融于自然环境。此种建设方式绿色环保,建筑垃圾比传统减少80%以上,构件工厂化生产,大大减少了现场湿作业,减少了施工噪音,施工工期相比传统模式缩短40%。雄安市民服务中心代表着未来雄安新区建设的基本方向,是未来雄安缔造装配式建筑的缩影,具有十分重要的样板意义。

图3 项目现场图片

雄安市民服务中心在设计时,时刻关注建筑室内外声、光、热环境,保证给建筑使用者提供一个舒适的使用空间。

在室外声环境方面,项目在道路四周设置了绿化隔离带,加大临街位置的乔、灌木数量,通过优化绿化方式,利用树木吸声、隔声等措施,进一步降低交通噪声影响,同时场地避免在中午午休及夜间休息时段垃圾清运,另外场地禁止使用高噪声扩音设备,源头控制噪声。项目的停车位也均设置在出入口附近,减少场地内车辆的行驶,也能减低场地内的噪声影响。

在室外风环境方面,场地冬季的风向为西南向,平均风速2.30m/s ,经过计算,建筑周围人行区风速最大为3m/s,室外风速放大系数最大为1.74。过渡季、夏季的风向为西南向、平均风速2.50m/s,项目建筑区域周边的流场分布较为均匀,气流通畅,无明显涡流、滞风区域,主要通道附近无明显的气流死区,99.9%的外窗可开启部分内外表面压差>0.5Pa。

在室外热环境方面,项目绿化率为30%,场地内广场、道路周边采用乔木进行遮阴,对项目室外热岛进行模拟,分别分析了6月21日6:00、10.00:14:00、18:00这4个不同时刻的工况,小区内日平均热岛强度为0.92℃,小于1.5℃,场地内热环境良好。

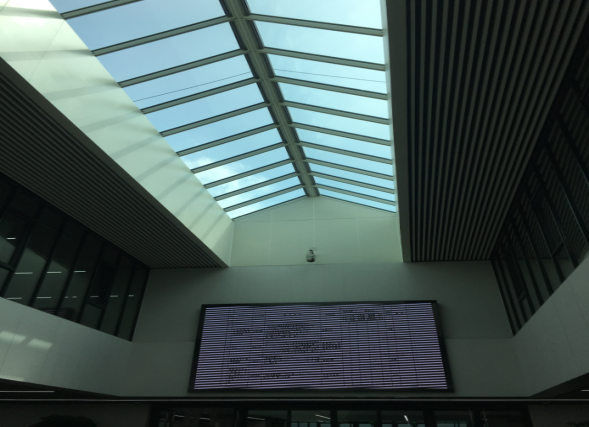

在室内自然采光方面,项目采用庭院式布局,设置采光中庭,企业办公采用十字布局,均有利于最大限度利用自然采光,使得建筑使用者感受自然,满足建筑使用者的心理需求。经过模拟分析,整体评价区域95.9%以上的主要功能空间采光系数达到《建筑采光设计标准》GB50033-2013相关功能空间采光系数的要求,采光性能良好。

图4 采光天窗

在室内自然通风方面,各建筑多采用内庭院式设计,最大化地延展了建筑的通风面。自然通风为风压通风,项目冬天、夏天采用新风系统对项目进行通风与换气,春季4月至5月、秋季9月至10月,室外气温适宜主要采用自然通风的方式。对项目的各个建筑进行模拟,室内的平均风速在0.20-0.90范围内,同时通风换气次数均大于2次/h的面积比例大于96.2%,通风情况良好。

雄安市民服务中心在建设时重视地下空间的开发利用,打造新区智慧集约的示范性综合管廊系统。项目采用全覆盖的干线、支线和缆线三级耦合体系,入廊管线主要有:给水管、再生水管、消防管、空调冷热水管、热水管、电力、通信,共7种,同时将雨水调蓄设施与综合管廊合建,管廊总长度3.3千米。地下综合管廊采用BIM+GPS的运维系统,能实现地下管廊的可视化运维,引入机器人自动巡检系统,可进行红外测温与故障报警,以及小型动物探测、有毒气体超限报警、温湿度超限报警、检测及数据报表分析等,实现自动化运营。

图5 综合管廊

雄安市民服务中心从设计阶段将BIM引入,在设计模型基础及施工图的基础上,土建、钢结构、机电、装饰等各专业对模型进行整体深化。项目钢结构构件、机电风管构件根据深化模型进行预制加工,将深化后的BIM模型数据发送至加工工厂,由工厂将数据导入数字化生产设备中,自动生产出符合施工现场要求的预制构件,实现工厂化预制。

碰撞检查是施工过程中的一项非常重要的环节。雄安市民服务中心项目通过BIM的三维可视化模型,利用BIM软件中的碰撞检查功能,找出设计与施工流程中的空间碰撞,并针对碰撞点进行优化,在施工前预先解决问题,节省施工时不必要的变更与浪费,提高工程质量。

在运营阶段,项目创新融合BIM+IBMS+FM,实现了设备设施的可视化运维管理。BIM帮助雄安市民服务中心建立了三维模型,FM(设备设施管理系统)通过冷热源监控、空调监控、给排水监控、电力监控、环境监控、智能照片、电梯运行系统监控、地下管廊监控8大系统,建立雄安市民服务中心所有机电设备的数字档案,掌握设备的实时状况,分析运行工况。通过系统,运维人员可以在第一时间对故障设备进行诊断、维护,为雄安市民服务中心的可靠运营提供智能保障。

在绿色建筑高质量发展的新时期,雄安新区要实现绿色新区与智慧新区的高度融合,雄安新区着眼未来城市发展大计,将是一个绿色智慧的城市,将为我国城市发展树立一个新发展理念引领的现代化新城标杆和示范。

在雄安市民服务中心整个园区大量使用智慧化设计。园区推广新区1+2+N的个人信用账户体验,在无人酒店、会议服务等多个应用场景设计了人脸识别认证,便捷式服务,只需刷脸即可自由通行。在生活服务区,设置有无人超市、无人汽车驾驶等新型设施,服务更加智能化。园区推广新能源交通方式,设置生态停车场,停车场共设置有200多个充电桩,并在所有1000多个停车位预留有拓展接口,可补充安装,更是成为全球第一个禁止传统能源汽车进入的园区。

雄安市民服务中心响应新区数字镜像城市的要求,项目全生命周期内执行BIM应用,通过物联网、GIS、云服务等技术,实时采集大量的信息数据,尽可能的实现过程中产生的数字信息与现实建筑信息的同步生长,并在竣工之后将数据上传至新区的CIM平台,为后期城市的数字运维提供最基础的数据支持。同时建筑内设置能耗监测平台、空调自动设备、楼宇自控设备等,实时监测建筑内的用水、用电以及设备的运行情况,随时调整设备运行策略,降低了建筑的能耗。

雄安市民服务中心在设计时将健康建筑的理念融入其中,时刻关注建筑使用者在室内外环境的感受。在室内环境方面,一方面关注室内的空气质量,政务服务大厅、展厅、会议室、办公室、各建筑的走廊位置均设置监测探头,实时监测房间内的PM2.5、CO2、TVOC、甲醛的浓度,同时新风机组主要采用采用电子除尘或袋式等高效过滤器,PM2.5去除率达到95%以上,以保证室内的空气环境,给办事人员和办公人员一个良好的工作环境;另一方面提高建筑内部的舒适度,建筑在设计时以内庭院的设计为主,设置采光中庭,最大限度利用自然采光,延展了通风面,改善了室内的采光和通风环境,同时减少人工光源的使用,使得人们能够充分的感受自然,调节舒适的心情,提高工作效率,同时接受日光光照,有助于身体的健康和生理节律的调整。另外在周转用房东、西、南三面的户型立面,每个阳台外侧设置两扇外百叶铝遮阳扇,可水平滑动,起到遮阳的作用,满足建筑使用者的居住需求。

雄安市民服务中心是雄安新区面向全国乃至世界的窗口,也是新区功能定位与发展理念的率先呈现。雄安市民服务中心从方案阶段开始就秉承着高质量绿色建筑的理念,在设计建造中,除严格按照绿色建筑“四节一环保”的内容设计之外,还与海绵、被动式、工业化、智慧化、健康等多种理念交叉融合,最终实现了绿色建筑三星级设计标识的目标。雄安市民服务中心园区内所有建筑节能率均达到70%以上,建筑100%使用钢结构,装配率达到80%以上,建筑垃圾比传统减少80%,场地径流总量控制率达到80%,室内空气pm2.5去除率达到95%,为园区内办公、生活的人们提供了一个高效、健康、舒适的环境,同时实现了绿色建筑节能、节水的要求,为雄安新区绿色建筑高质量的发展提供了样板,为今后绿色建筑的发展指明了方向。

信息提供单位:中国雄安集团有限公司、河北雄安市民服务中心有限公司、中国建筑科学研究院天津分院