您好,欢迎访中国城市科学研究会绿色建筑与节能委员会官网!

时间:2020-09-14 16:03

时间:2020-09-14 16:03  浏览:0

浏览:0

一、项目概况

国家会展中心(天津)是商务部继广州、上海之后,在全国布局的第三个国家级现代化展馆,是实现中国经济发展战略、推动北方经济中心建设、优化国家会展业战略发展布局、打造全球会展新高地的重要平台。项目将以内外贸结合、进出口结合、货物贸易和服务贸易结合为发展模式,立足环渤海、辐射东北亚、面向全世界,努力成为具有持续领先能力的国际一流会展综合体。国家会展中心(天津)项目坐落在津南区海河中游南岸的咸水沽镇,用地东侧为国展路,北侧为海沽道,西侧为宁静高速公路,南侧天津大道。规划用地面积2.2平方公里,总建筑面积约134万平方米,分两期建设。项目周边规划有23项配套设施,预计全部与项目同期建成,同时配套高端酒店、会议区、办公区、商业区等综合区域。项目建成后,将成为中国北方地区展览面积最大的会展中心,将使环渤海区域与粤港澳大湾区、长三角地区遥相呼应,成为会展业的新引擎。

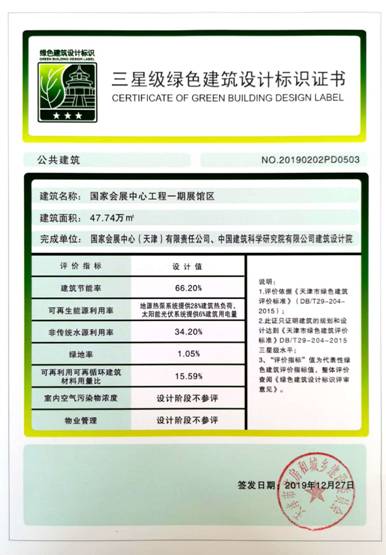

国家会展中心工程一期展馆区用地面积59万平方米,总建筑面积47万平方米,其中地上建筑面积38万平方米,地下建筑面积9.5万平方米。地上部分包括展览展示、会议、商务、配套服务等功能。地下部分包括车库、设备用房等功能。属于特大型展览建筑,共设置16个甲等展厅。项目容积率为0.65。本项目充分结合当地自然条件,将“保护生态,保护环境”理念贯穿始终,使用多项以节能低碳、环保可持续为导向的绿色建筑技术,提高综合经济效益,大大降低了建设成本,力争成为全国会展中心类型建筑的建设典范,顺利取得三星级绿色建筑设计标识证书。

为建立环保型、生态友好型展览馆,本项目将场地污染物排放尽可能地降至最低。场地内厨房油烟排放口设置于远离接待用房和管理办公的区域,经初级油网过滤、高压静电二级处理,达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的要求后才排放;并在场地西南角独立设1处小型垃圾转运站,与展馆区域距离36m,占地面积420m2,用于生活垃圾收集和暂存。严格分类袋装生活垃圾,然后运至垃圾转运站集中后,由当地市容部门定时外运处置。

在土地利用方面,本项目虽为展览型建筑,占地59万平方米,其中地上建筑面积38万平方米,容积率达到0.65;基于项目建筑用地性质,开发少部分地下面积,9.5万平方米,主要用于地下车库及设备用房。

同时,项目以合理的选址规划、建筑布局,保障了场地内良好的室外环境,为室外活动场地环境质量提供了基础。建筑场界四周和选址中央均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准(昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A))。噪声值最大位置为西南场界,昼间噪声测量值为59dB,夜间噪声测量值为48dB。本项目建筑设计整体布置为发散式“鱼骨”状,利于自然通风,室外场地通过CFD模拟分析,场地风环境,人行区能够满足冬季室外风速不大于5m/s,风速放大系数小于2;过渡季和夏季室外自然通风情况良好,不出现涡旋或无风区,部分可开启外窗表面风压差大于0.5Pa。项目采用白色铝镁锰合金屋面,其屋面太阳辐射反射系数不低于0.4,占总面积92.2%,可有效降低热岛强度。

图1 计算域内-1.5 米高度水平面风速云图-夏季

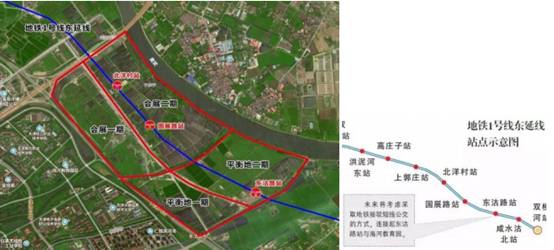

项目公共交通优势明显,周边设有“天津地铁1 号线东延”轨道交通站目前已开工建设,地铁出口均在会展中心场地内,用地内预留地铁地下过街通道、地铁出口,建筑设计与地铁连接的人行通道。步行距离范围内设轻工学院南门公交站、海河教育园管理中心公交站,途径多条公交线路。国家会展中心工程一期项目建筑公共功能丰富,除主要展览功能外,包括会议室、餐厅、多功能厅、贵宾厅等,同时管理方承诺场地内室外活动场地、中央景区、休闲步道等,错时向社会开放使用,非营业时间内,免费向周边居民大众开放,成为公众活动交流的场所,有利于增进社会交往。项目内的地下车库、制冷机房、配电中心等配套辅助设施设备共同使用、资源共享。

图2 周边轨道交通图

本项目绿化景观采用乔、灌、草的复层绿化,错落有致,绿化种植选择适应当地气候和土壤条件的乡土植物,乡土植物比例达到80%以上,主要包含:国槐、悬铃木及西府海棠、落新妇、蜀葵、锦葵、蓝花鼠尾草等。室外场地雨水采用透水砖、下凹式绿地等措施就地入渗。以最大限度地增加雨水的自然渗透,补给地下水资源。室外雨水径流进入绿地、透水铺装,进行蓄渗,蓄渗后的雨水由溢流口进入雨水管网,收集进入调蓄池。雨水利用根据后期景观设计的要求及规模合理回收处理利用雨水作为水景补水等 。

以节能环保、低碳舒适为出发点,本项目采用多项节能技术,使建筑设计同时符合国家《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010和天津市《公共建筑节能设计标准 》 DB29-153-2014中相关强制性条文要求,设计总能耗指标为61.23(kWh/㎡),降低幅度达到0.77%。

本项目空调热源采用园区热力与地源热泵空调系统联合供热方式,地源热泵设计工况下供热量达到建筑热负荷的28%以上。冷源采用地源热泵与电制冷机组相结合的空调系统,以及多联机和分体空调。本工程采用两管制空调水系统,一次热水经板换换热为本项目提供空调热水,空调热水系统采用变流量系统。冷水机组、热泵机组的COP、 IPLV值比《天津市公共建筑节能设计标准》的要求提升6%以上。中央大厅、交通廊、16#展厅设置冬季地板辐射采暖系统,中央大厅采用定风量一次回风全空气系统,所有展厅采用可变新风量的定风量一次回风的全空气系统,交通廊分段设置可变新风量的定风量一次回风全空气空调系统,小型会议、办公、餐厅等辅助用房,采用新风机组与两管制风机盘管机组结合的空调通风方式,大型餐厅、会议室采用定风量一次回风的全空气系统。项目采用全空气系统过渡季可调新风比,最大新风比不低于70%。采取变频技术有效降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗,空调冷冻水系统循环泵采用变频水泵。项目大部分设备均采取变频技术,如:空调冷冻水系统循环泵采用变频水泵,具备变风量运行需求的全空气机组采用变频风机。

本工程设置的能耗监测及能源管理系统,可实现对全部能源如电、水的使用过程数据,进行采集、统计、分析、诊断、趋势分析等功能实现项目能能源信息的统一管控,优化能源介质平衡,最大限度地高效利用能源。同时项目采用智能化设计,可自动、定时将数据上传给上级数据中心,系统由管理主机,数据采集器及智能化水/电/热表构成,管理主机位于地下一层弱电中心机房,系统提供开放的符合backnet协议的接口,通过网关集成到BMS系统,实现建筑设备自动控制系统的一体化控制和建筑能耗等的多媒体展示。

本项目采用高效光源及灯具,所有区域均满足目标值要求,优先选用LED光源,分区域,分时段,分场景的智能灯光控制系统,采用动静感应探头及光照度感应探头控制。项目利用的可再生能源还包括在屋面设置太阳能光伏系统,太阳能光伏系统发电比例不低于总用电量约6%。

本项目给水水源及中水水源均来自于市政供给,水源压力为0.2MPa。在充分利用市政压力的条件下对项目供水进行合理分区,首层含首层以下为低区,由市政给水直供,考虑地块面积大及供水安全,低区供水采用环状管网供水。二层含二层为高区,由水箱、变频给水泵组加压供给。中水用于冲厕、车库冲洗、道路冲洗、绿地浇洒等,非传统水源利用率为34.2%。

本项目根据水平衡测试标准安装分级计量水表,均设置数字水表,且安装率达100%。本项目在给水室外引入管、生活水箱补水管、換热站补水管、冷却塔补水、厨房给水管、每个展厅预留供水总管处等位置均设单水表独立计量,完成了对于水资源消耗的分项、分部计量。

在雨水利用方面,本项目采用大量的海绵城市设计技术,室外雨水经过下凹式绿地,透水铺装下渗后经雨水管网汇入雨水调蓄池(13830立方米),年径流总量控制率达到80%。

项目采用的其他节水策略还包括:使用微喷灌的节水灌溉方式,并设置雨天关闭装置等节水控制措施;采用用水效率1级的卫生洁具;采用节水型高压水枪进行车库及道路冲洗。

本项目建筑造型规则,要素简约,不采用纯装饰性构件,属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010规定的建筑形体为规则的建筑。项目对地基基础、结构体系、结构构件进行了优化比选,从而得到优化后的结构设计方案。关于结构体系的选择利用不同体系的受力性能,实现结构的安全性和经济性,同时创造出不同的功能空间,为建筑空间艺术服务。对室外区域细分不同功能分区、设定不同的沉降控制标准,参照天津城市道路路面结构层做法进行处理;室外展场承载能力要求高,采用水泥搅拌桩复合地基进行处理;建筑物周边为避免不均匀沉降对室外管线的影响,也采用水泥搅拌桩复合地基进行处理。

本项目结构主体为钢结构,属于采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构体系。围护外墙和内隔墙采用加气混凝土条板装配式墙体,比例大于80%。项目建材符合绿色建筑要求,现浇混凝土全部采用预拌混凝土,建筑砂浆全部采用预拌砂浆;合理采用高强建筑结构材料,其中HRB400级及以上钢筋占比99.23%,高强钢材占比99.01%;并采用了钢材、玻璃等可再循环材料,可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例为10.16%。

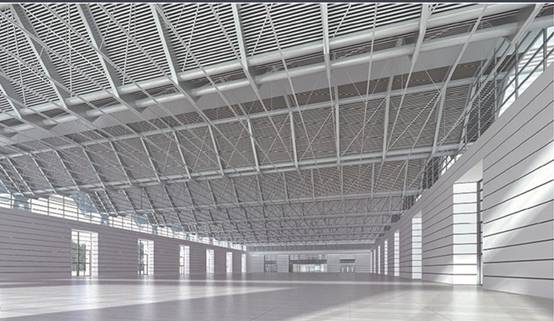

图3 展览馆内部设计

本项目公共部位采用了土建与装修一体化设计。建筑主要为大空间展厅,采用无隔墙大空间形式,具有可变性,空间分隔100%采用加气混凝土条板可重复使用隔墙材料。后续使用中将采用玻璃隔断、预制隔断或家具分隔,保证可变换空间能够灵活使用,隔断材料能够循环利用,不产生大量垃圾。

总体上,作为以低碳为导向的绿色建筑设计,设计建筑碳排放总量较基准建筑减少约50%以上。

项目设计过程中,充分将人员舒适健康作为重要考虑要素。

为应对周边交通噪声影响,采用积极的降低噪声方式,包括:在天津大道两侧增加30m宽绿化带消减交通噪声;主要功能房间选取隔声性能满足国标要求的构件,房间地面采用地毯或实木地板,墙面采用装饰面板,吊顶采用轻钢龙骨石膏吊顶。同时,建筑平面布局合理,噪声敏感房间均布局于建筑物中部,机房集中设置于地下;设备设置减振措施;风管设置消声器。

为满足全龄化设计要求,建筑基地内的人行道路全部为缓坡或平地,不设台阶;室外场地以及中央大厅地下室车库内设置专用无障碍停车位;所有公众、内部入口均为无台阶的无障碍入口;中央入口大厅、通廊,展厅均设有无障碍厕所;建筑内客用电梯均为无障碍电梯,公共大楼梯旁边都配有自动扶梯;多功能展厅为无升起的设计,方便乘轮椅者使用。残疾人卫生间需设置声光报警灯及呼叫按钮。B、D号楼展厅及交通连廊及C号楼中央大厅均设置一部无障碍楼梯。室内外不设踏步高差,均为无障碍的平坡入口。室外场地坡度不大于2%。

建筑室内照明的照度、照度均匀度、统一眩光值、一般显色指数符合现行国家标准。建筑展厅、中央大厅具有有效外窗,利于采光,经室内采光模拟分析81%以上面积可满足国标要求。建筑东西外立面设有固定挑檐,室内设置活动高反射遮阳帘,南侧未设置外窗,有效控制眩光产生,改善建筑室内天然采光效果。并通过固定挑檐与室内活动高反射遮阳帘形成建筑一体化的可调节遮阳措施,有效降低夏季太阳辐射得热,有效面积比可达32%。

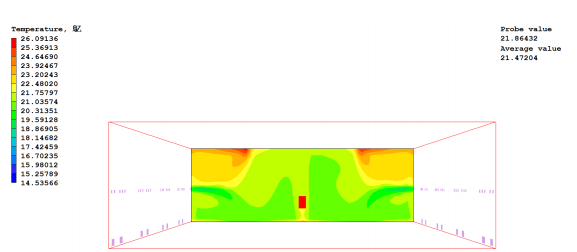

建筑设计采用外保温的形式,保障建筑内表面无结露现象。空调系统分房间或区域布置,各房间或区域均可实现独立启停及温度调控,满足可独立调节要求。同时,项目设电动自然排烟窗,实现室内有效自然通风。通过CFD模拟分析优化,对空调系统气流组织设计实现了辅助优化,采用分层空调布局,中央大厅上空的部位进行自然通风,避免上部空气温度过高。大厅侧墙高位及顶部设置有可电控开启的开启扇,过渡季节或大厅顶部温度过高时可电动开启,通过加大自然通风的方式,降低顶部空气温度、消除部分负荷,同时使中央大厅区域空调在70%最大新风比时达到风量平衡。中央大厅则采用定风量一次回风全空气系统。

图4 建筑垂直方向气流温度

除此之外,项目设置CO2、PM2.5浓度监控系统,地下车库设置CO浓度监控系统,均与通风系统联动控制。空调机组、新风机组设置PM2.5过滤装置,有效去除室内环境中PM2.5,且去除效率不低于90%。

此外,本项目在建筑工程建设的各阶段支持基于BIM的数据交换和共享,极大地提升建筑工程信息化整体水平,使工程建设各阶段、各专业之间的协作配合,在更高层次上充分利用各自资源,有效地避免由于数据不通畅带来的重复性劳动,大大提高整个工程的质量和效率,并显著降低成本。

图5 BIM模型

本项目采用的智能化集成系统将各种智能子系统集成于统一的管理平台上,行程具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。集成系统主要包括安防系统,BAS系统,能耗监测及能源管理系统等。项目在中央大厅主要入口及室外预留全彩LED大屏,在电梯厅设置液晶电视,在展区主要入口,会议区入口,休息区及各交通廊等处设置查询触摸屏。结合智慧会展,实现健康监测,环境管理,能耗分析和服务支持等功能。

信息提供单位:天津市绿色建筑专业委员会